呼吸法は昔から様々なことが言われ、習得するのに大変苦労をされるようです。これから紹介する鼻腔と副鼻腔の内圧で発声する方法は、腹式呼吸で鼻呼吸になります。とても自然なやり方になります。しかも覚えてしまえば、それ以外に戻ることも忘れることもありません。とても楽で健康的になれます。

-

呼吸法

呼吸法

今年中に花粉症•アレルギー性鼻炎終わらせよう

-

呼吸法

こんなことしていると誤嚥性肺炎になります

-

呼吸法

咳を続けていると喘息も続きます

-

呼吸法

副鼻腔炎を発声法で解決しよう

-

呼吸法

顎関節症を撃退しよう

-

呼吸法

いびき•無呼吸症候群を改善しよう

-

呼吸法

呼吸法

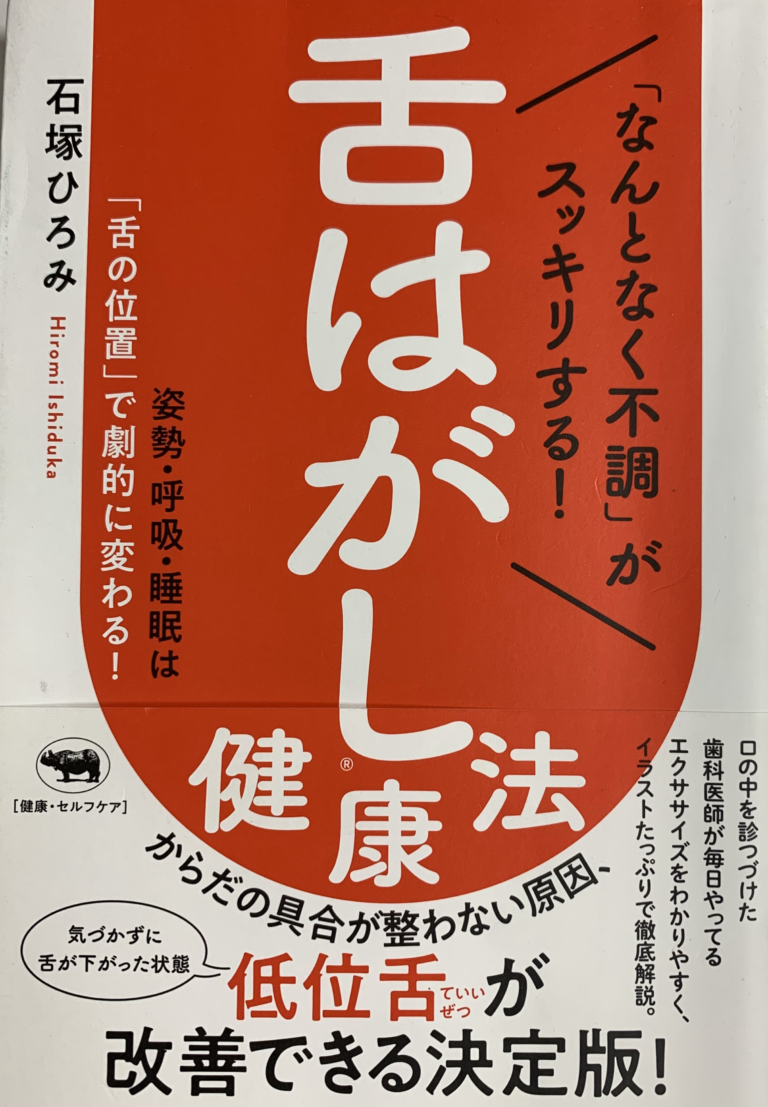

「舌はがし健康法」について

-

呼吸法

呼吸法

副鼻腔炎(発声法体験談)

-

呼吸法

呼吸法

鼻のかみ方が息の通り道に影響する

-

呼吸法

呼吸法

吃音の原因について

-

呼吸法

呼吸法

声の問題~よくある症例(声のケア/声と健康)

-

呼吸法

呼吸法

声で変わる健康

-

呼吸法

呼吸法

いじめに負けない鼻腔の内圧の力

-

呼吸法

呼吸法

声帯の動画から見る、鼻腔の内圧の声

-

呼吸法

呼吸法

嚥下障害と予防法

-

呼吸法

呼吸法

この発声法の背景

-

呼吸法

呼吸法

即!鼻呼吸にきりかえる法

-

呼吸法

呼吸法

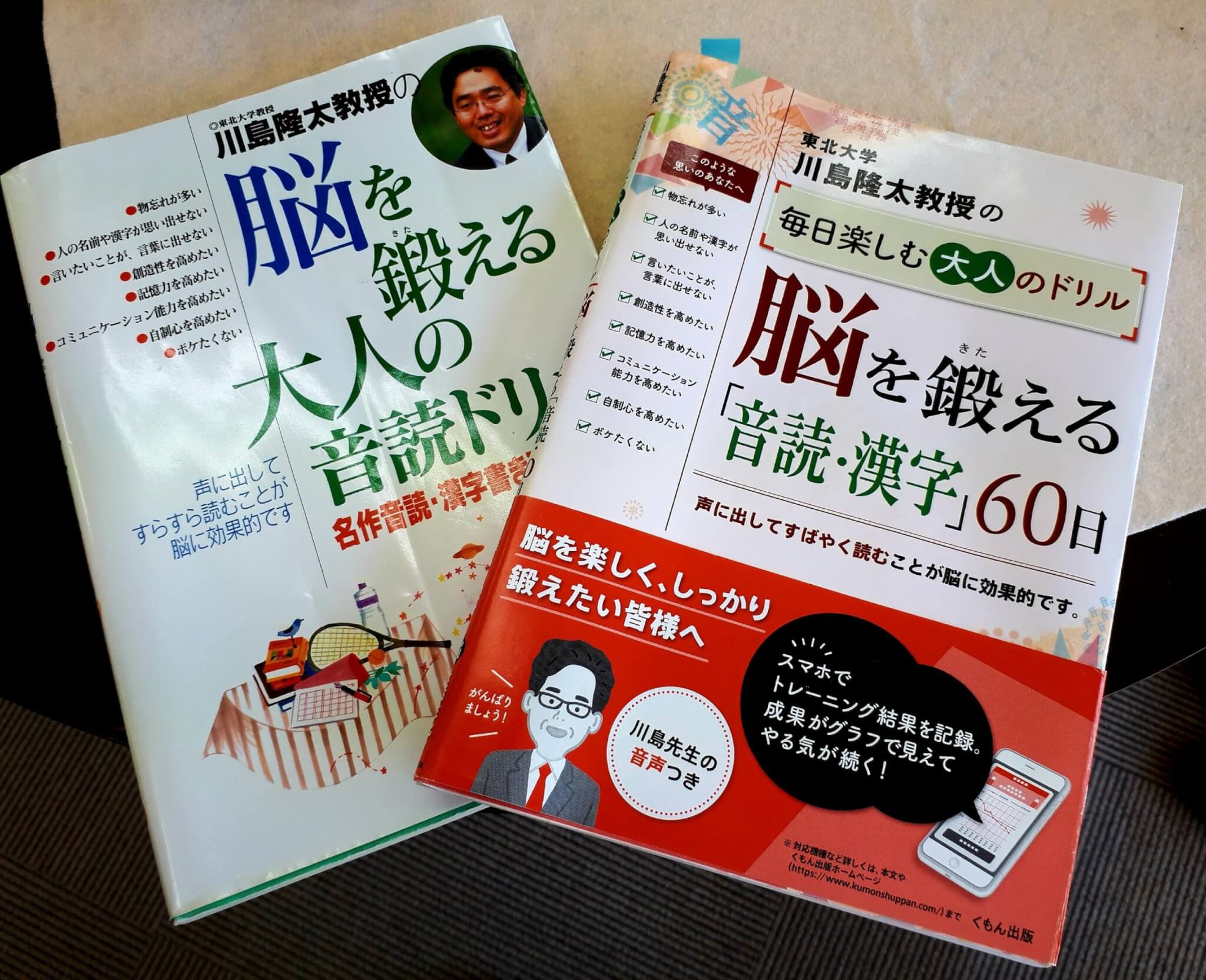

のどが疲れない音読法

-

呼吸法

呼吸法

口呼吸はこわい!

-

呼吸法

呼吸法

声(息)の場所と言葉の関係について

-

呼吸法

呼吸法

無言で通じる、或いは声帯を使わず話すこと

-

呼吸法

呼吸法

息を止め耳を澄まし記憶する法

-

呼吸法

呼吸法

気力回復~こりゃ神だわ!?

-

呼吸法

呼吸法

聞こえるのにわからない

-

呼吸法

呼吸法

聴覚フィードバック~自分の声が聞こえないと話せない

-

呼吸法

呼吸法

話してるけど伝わらない

-

呼吸法

呼吸法

(13)海女さんの呼吸法

-

呼吸法

呼吸法

(12)咳の場所をかえて痰を切る

-

呼吸法

呼吸法

(11)くちびるの力を抜く

-

呼吸法

呼吸法

(10)舌根を前に出す