息の通り道

まず、鼻呼吸で鼻腔・副鼻腔の内圧を高めます。次に、息を持続したり大きな声を出せるようにしましょう。

それには、顔の前面で上部にある息の通り道を確認します。⇒FAQ

舌で声の出る場所(鼻腔・副鼻腔)の息をふさいで息漏れを防ぐようにできましたか。

湖面(声を出す場所のイメージ)を作ったら、沈まない声を出すようにしましたね。

歌の字

(5)声を出す場所のイメージでは、声を息の湖面の上で弾ませるように、

(4)口蓋の上で声を出すでは、1階で子音を軽く、2階で母音を響かせました。

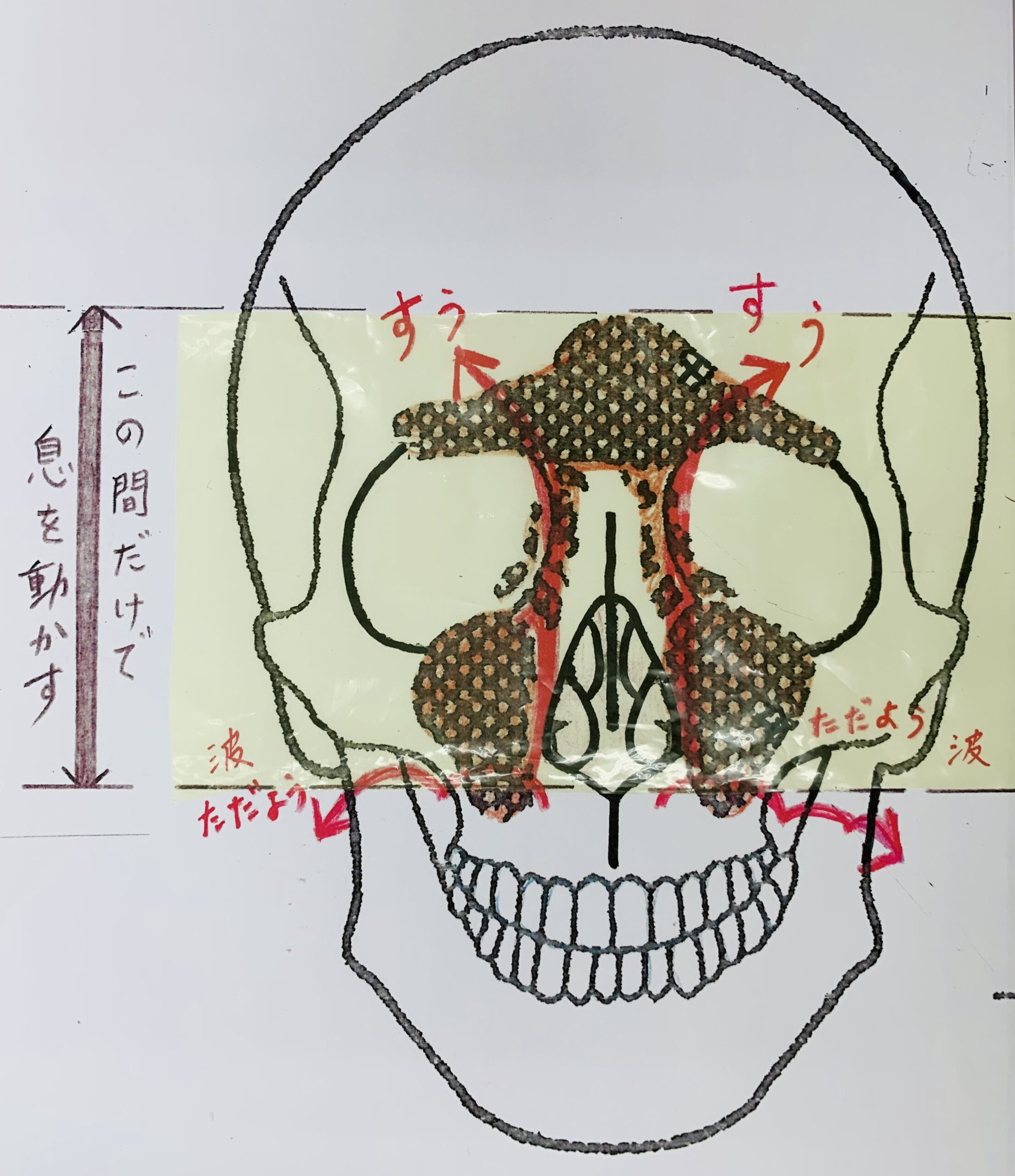

歌という漢字を見てください。口が2つあります。

歌

よくみると、人間の横顔のように見えませんか???

右側のつくりの部首は『あくび』ですが、のど(咽頭から喉頭)に見えないでしょうか?

『へん』の部分をみてください。

口蓋(口の中の天井)の下は1階の口腔、2階は、鼻腔・副鼻腔にみえますよね!

漢字は、古代中国からの表意文字ですが、すごいヒントを頂きました。

この漢字でみてゆくと、あくびの部分ですが、息(空気)の貯蔵庫になります。つまり、息(空気)はためておくだけで、動かさないでいただきたいのです。

息(空気)が動く息の通り道は、左上の『可』部分だけになります。

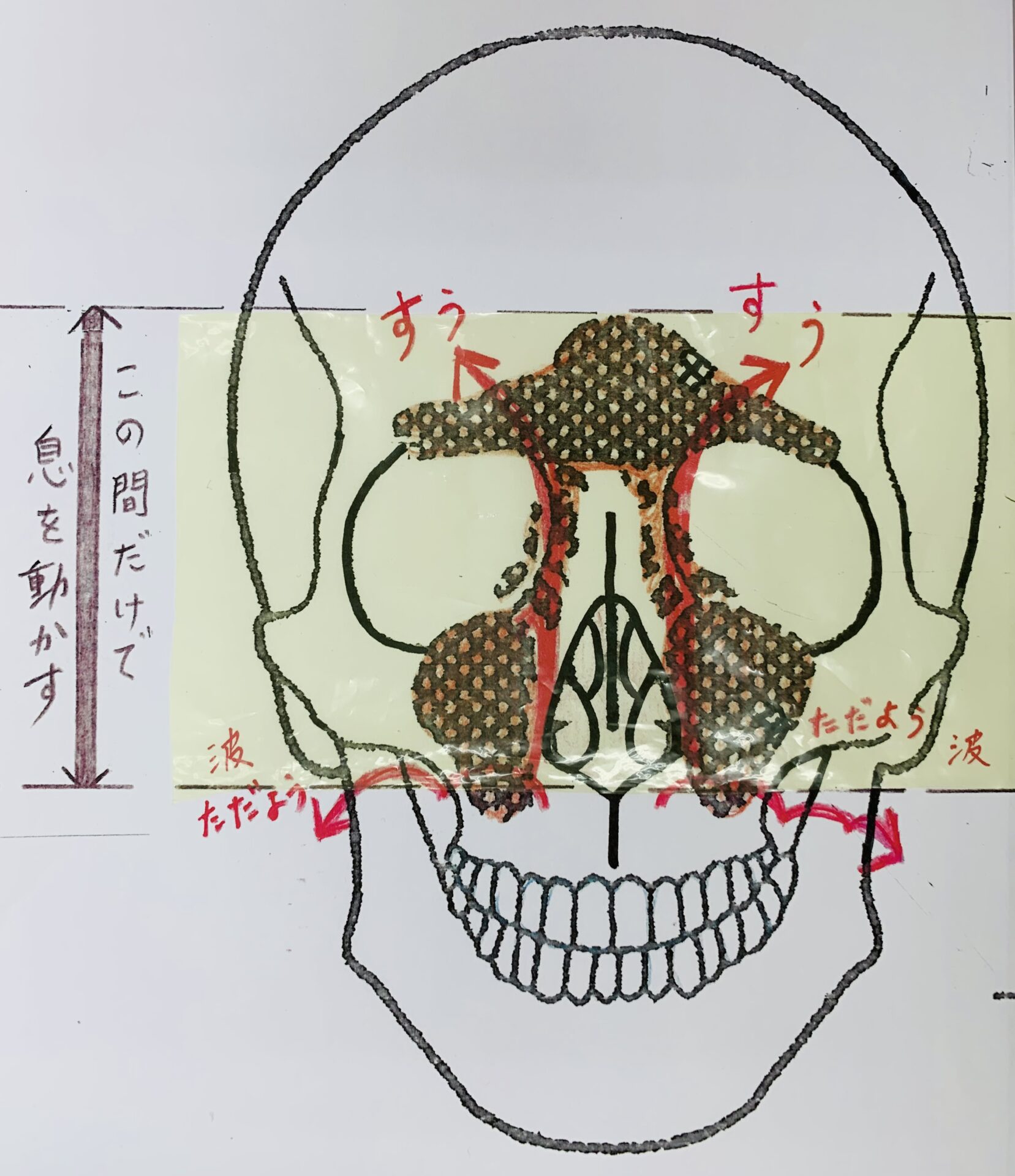

前から見ると、こんな感じです。手書きで失礼します。

息の通り道(図解)

以前、声を出す場所を見つける練習をするとき、小さな声で短く出すようにしました。それは、鼻腔・副鼻腔あたりの息(空気)だけを使っていただくためでした。

「はっ」と声をだすと、息がこぼれ、声帯が閉じ、息は下がった状態になります。すぐに、息をもちあげて、一番はじめの発声時と同じ状態に戻らなければいけません。⇒(9)息の持ち上げ方、即!鼻呼吸にきりかえる法

このとき、息漏れを抑えるために、舌で口蓋をふさぐと効果的でした。⇒(5)声を出す場所のイメージ

※もしもできないときは、舌を外に出したまま、練習されてみるのもいいです。⇒嚥下障害と予防法

舌は下?

舌は、下と同音異義語になりますが、発声法では、舌は下にあってはいけません。

これから、舌は上にあるとお考え下さい。

例えば、一声発音すると舌は下に下がってしまうものです。気づいたら、いちいち上にあげなおしてみてください。

舌を口蓋の天井に張り付け、息漏れを防いだ状態が、息を止めている状態になります。

※一般的には、舌先は上歯の裏、舌根は下歯の裏にあります。

舌全体の力を抜くと、口の中の天井に、バキュームのように張り付けることができます。

息を吸うと同時に声を出してはいけない

ところで、息を吸うと同時に声をだし、息をはきながら話している人があるでしょう。

これは、息(声)が落ちた状態になっています。

息を吐き、息がたりないのに、話し続けたり、動き回ったりすると、

からだによくないです。⇒声で変わる健康

その状態を続けていると、

体がしびれたり、力が入ってこわばり、あちらこちらに凝りが生じてしまいます。

舌を利用して落ちた息を持ち上げる

息を鼻ですったら、その吸った分量だけの、おしゃべりや動作をしましょう。

そのとき、舌を口蓋の天井にバキュームのように張り付けて、息を持ち上げます。⇒嚥下障害と予防法 (9)息の持ち上げ方

息をたくさん吸う必要はありません。

が、吸うたびにお腹がひっぱられることを確認し、

吐く息のことは、特に考えなくてもいいと思います。⇒のどが疲れない音読法

声を出すことが、吐く息ですし、

声を出していなくても、息は勝手に漏れてなくなります。

うまくゆかない人は、舌先で上あごを持ち上げるようにしてみてください。左右別に挑戦し、副鼻腔の響きが作れる方から、練習してみましょう。舌は緩めるといいのですが、この場合、力を入れなければ、上あごは上がりませんね。すごい顔になりますよ。

レッスンでは、鉛筆を鼻の下ではさんで、息を持ち上げておりますよ。

息は横でなく縦に吸うこと

ここで、息の吸い方を確認します。

鼻から目のまわり、眉間やその上あたりまで、縦に吸うことを心がけてみてください。上図の矢印のようにされてください。

間違えても、口から吸って咽頭(のど)に息が激突!それで炎症をつくられたりされませんように、お気を付けください。⇒声の問題~よくある症例

(4)口蓋の上で声を出すでしたように、1階から2階へ、最短距離で上がれるように、

声の息の通り道を確保されてください。

それで息の湖面(5.声を出す場所のイメージ)を続けて設定してください。

ハンドソープのボディを「鼻腔・副鼻腔」に、

ポンプの口を「眉間とかまゆげ」に見立ててみてください。

ポンプから泡が出てくるように、声も鼻腔の高い所から、簡単に出てきます。

とはいっても、これは現代がマイクロフォンの声をつくる時代なので、

このたとえが適用できます。

本当のいい声は、完全に体から離れた所の空気が振動する感じです。

往年の歌手

師匠から、Francesco Tamagno の話を聞いています。

タマーニョの声は、スカラ座公演中、建物の外からでもその声が聞こえたそうです。

家のLPレコード(1903~1904年の録音)で Il Trovatoreを聞くと、

口跡(発音)が正確で、鼻腔・副鼻腔の口蓋の上で歌っていることが聞き取れます。

声の正体が、筋肉の振動か、それとも空気の振動か、すぐに判断できると思います。

太い息の柱

(2)鼻腔・副鼻腔に息をはらんで力抜くことでは、

頭のてっぺんから、臍下丹田につながる、太い孟宗竹を息の柱に見立るお話をしました。

太い息の柱

上図の歌の字のつくりの欠の部分に当たります。

発声時、のどの奥や、後頭部にあるような、空気(息)を使ってはいけません。

その部分の息は、満タンにして不動にしておいてください。

(上図の顔の前面上部を使う息の道とは別の息の通り道です。

鼻腔のそれより後ろ側の息の柱のことで、そこの息は動かさないでください。)

方言によって、感情の起伏によって、体調によって、

声は、あちこちの頭の骨から、反響して聞こえます。

声の散らばり

しかし、声をつくる決心をしたら、そのあちこちに散らばっている声は、

あきらめていただきたいと思います。

理由は、腹式呼吸の(1)声の出し方をするため、

そして、(2)鼻腔・副鼻腔に息をはらんで力を抜くためです。

では、今まで話してきた方言や自分らしい話し方を

あきらめなければいけないでしょうか。

そんなことはありません。

鼻腔・副鼻腔で声を出せるようになれば、

声を回して、声を自由自在にコントロールできるようになります。

声を出す場所はかわりますが、

方言も感情も、同じように表現できるようになるはずです。

何も心配はいらないのです。

さらに、今は短い声、小さい声の練習ばかりしていただいてますが、

そのうち、大きな声や、息を持続させる方法を覚えられます。

その勉強ため、太い息の柱は、重要なイメージとしておさえておいてください。

では次回は、(7)声の回し方について、書いてみようと思います。