もくじ

前回までに、声を出す場所である鼻腔・副鼻腔の位置がわかりました。

今回は、その空洞を安定させてキープ(保持)するようにしましょう。それが、鼻腔・副鼻腔に息をはらんで力抜くことになります。

のどから声をだしていると病気の症状がある事もわかりました。(⇒声の問題~よくある症例、声で変わる健康)

それから、声には、楽に声を出す場所がある事をお伝えしました。

⇒(1)声の出し方

発声法で「楽な声」を出すため、下あごをあけて、軟口蓋を降ろすことを覚えましょう。

下顎(あご)を開けること

まず、下あごの開け方です。下あごが開きにくい人もいますし、まれに下あごが開きっぱなしの人もおられます。

昔は、自動洗濯機も無洗米も炊飯器もエアコンも自転車もなくて、たいそう不便。

しかし、労働のために体をつかい、下あごをあける習慣がありました。

労働歌などもあり、いい声、健康的な声をされてる方が多かったでしょう。⇒口呼吸はこわい!

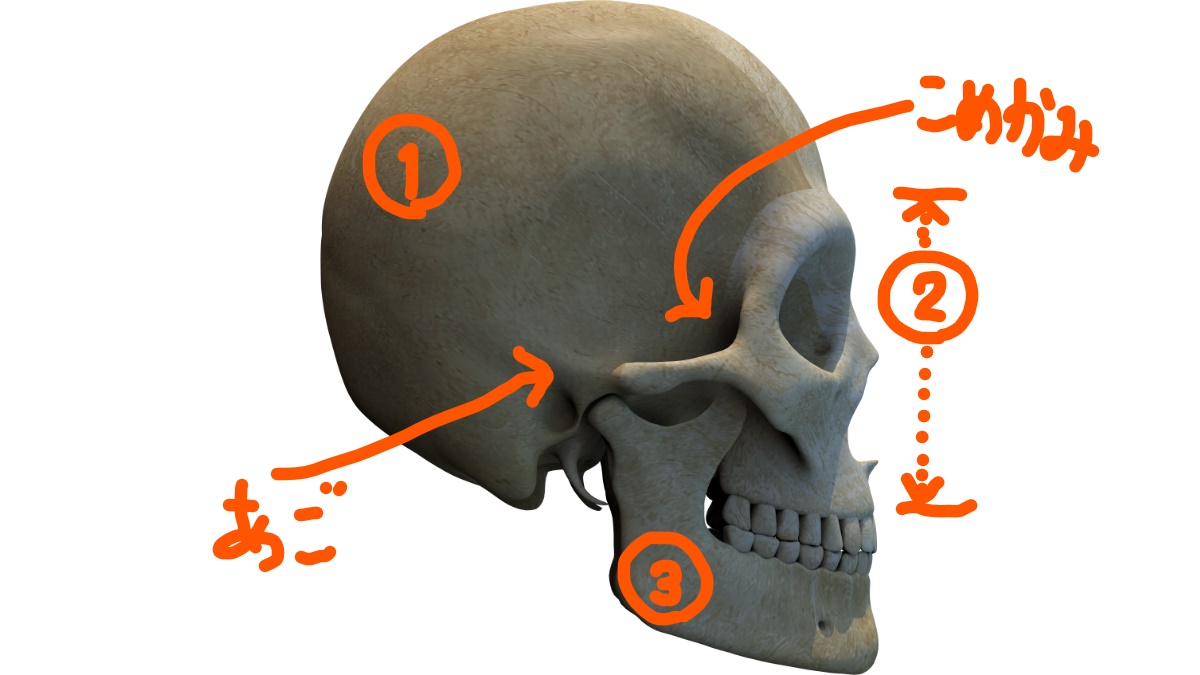

それでは、まず下あごを開ける前に、頭蓋骨の構造を見てみましょう。頭蓋骨は3つに分かれるとお考え下さい。

頭蓋骨は3つに分かれる

『こめかみ』から上へ

はじめに、『こめかみ』に、人差し指と中指を当ててください。

すっきりとスジが通っていらっしゃいますか?スジがあればわかりやすいですが、なくても命にかかわるわけではございません。

こめかみに指を当て、上図の青色の部分を1ミリでも、後頭部の方へスライドさせます。

頭頂の皮を動かすだけでなく、眉毛を上げ、目玉も大きくしてみてください。

そのとき、両眼の下、眉間、鼻の付け根あたりが、広がりますね。

顔面に風が入ってきたように、涼しさを感じられるでしょうか?

これが、鼻腔・副鼻腔に息が流れ込んだ状態です。つまり、鼻呼吸でいう「息継ぎ」というものになります。⇒(6)息の通り道

両耳の下からその下へ

次に、『両耳の下』です。

下あごをあけるときに、少し前方に回すようにひらくと、いい感じです。

人によっては、反対咬合(噛み合わせ)になるかもしれません。

息の道を確保するためには、そういうことが多々あり得ます。

下あごをあけたときに、「スカッ」とか「ぐにゃっ」とか音がすると思います。

本来は、下あごを開けた状態でおられることが健康的で望ましいです。

今初めて開けたと思われる方も、過去に何度も開けておられるはずです。

これからは、意識して、下あごを開けた状態でいられるといいですよね!

ずっとあけたままで、観察してみてください。こうすると、のど(喉頭)の奥が広がり、鼻腔と口腔と喉頭がつながります。

背筋を伸ばす

さて次は、こめかみと下あごを開けると、背筋がのびることです。

背筋をのばしたら、両耳下の下あごの付け根に指をあてたまま、口を結んでみて下さい。

口の中、舌の状態

この時、くちびるだけをとじて、上歯と下歯は、閉じないでください。

そして、舌を口蓋(口の中の天井)にバキュームのように、張り付けてください。

つまり、上歯と舌が一組となって閉じている感じになっています。

舌の位置は、一般的に、舌の先端は上歯の裏につけ、舌根は下歯の裏に来る状態です。

この舌の状態を発声法の基本とお考え下さい。

口はぽかんとあいたままでも大丈夫なんです。⇒ FAQ

その形で、軽く鼻呼吸ができれば、鼻腔・副鼻腔に息をはらんでいます。

口をずっと開けたままでいられる

鼻腔・副鼻腔に息をはらんだ、この状態が一番楽であると感じてください。

安静時口呼吸ではなくなりますし、腹式呼吸も自然にできています。

この状態なら、口から発声はできなくなってくるのですね。

そして、鼻と口とのどがつながり、膿や痰などの分泌物が口の中にたれてきます。すっきりとお掃除ができてしまいます。⇒のどが疲れない音読法

びっくりですよね!

これをすることが、今は、簡単でない方もおられるでしょう。

一日に3回、あしたは5回、明後日は10回とふやしてやってみましょう。きっと習慣にできます。

今は、心配ご無用です。

なぜなら、このように息をはらんでいる方が、慣れたら気持ちがいいからです。

軟口蓋をおろす

次に、軟口蓋についてお話します。

「(8)軟口蓋をおろす」でもっと詳しく説明します。

うがいのまねをすると、下のくちびるが緩んで、軟口蓋を下ろせるようになります。

これは、声を出しながらした方が分かりやすいので、のちほど説明させてください。余力のある方はコチラをどうぞ⇒(8)軟口蓋をおろす

一度にたくさん覚えるのは大変です。

軟口蓋以外で、確実なところまで、進めておいて下さい。

がんばりましょう。

まとめ(声で変わる姿)

ふだん、下あごの開け方、舌の位置など、意識しないのではないでしょうか。

下あごを普通に開けられるようになると、

肩こり、首こり、腰の痛みなどと、お別れできるかもしれません。

鼻腔・副鼻腔に「息をはらんで力抜く」ことの第一歩になるかと思われます。

息をはらんだ(息の分量がふえた)ことの目安は、肩の持ち上がり方でわかるでしょう。

両肩がすこし持ち上がり、わきの下が広くなって、肺が広がりやすくなると思われます。

わきの下の広がる目安は、テニスボールが入るくらいの広さの空間です。

立ち上がって確かめてみると、腰への体重の負担が減っているのがわかります。

つまり、胸が前に出てお尻が飛び出し、理想のS字形に近づいているでしょう。

さらに完璧を極めるのであれば、”ひかがみ”まで伸びることがわかるはずです。

膝の裏を”ひかがみ”と言いますよ。

「く」の字の膝を、逆「く」の字になるほどに、伸ばすことができます。

想像してください。ちょうど鶏が歩くような、片足立ちの動きになるでしょう。

鳥のように歩いてみよう

鶏のようにやってみてください。

頭のてっぺんから、足のかかとまで、背筋を通って1本、ピンと伸びます。

それは、気持ちがいいに違いありません。

なんだか体がうずずしてきませんか?

”ひかがみ”まで伸ばせたら最高です!

着物をきていたこと(鼻腔・副鼻腔に息をはらんでいた)

むかしの日本人は、着物を着ておりました。自然に袂(たもと)を気にして持ち上げ、腕をのばす所作の癖がありましたよね。

自然に下あごをあけ、息をはらんでいたのではと、かんたんに想像できます。

ぜひ一度、古い日本映画とか文楽の人形の動きをネットでご覧になってみてください。

人形は上腕をかくっかくっとさせて、お水を飲むのも大袈裟です(笑)。人形なのに、まるで息をはらんでいるように動くのがわかります。