こんにちは、南欧式長生き発声法協会の内田陽子です。これから、「声で変わる健康」で鼻呼吸と発声の関係をお話しします。

結論(難しめ)

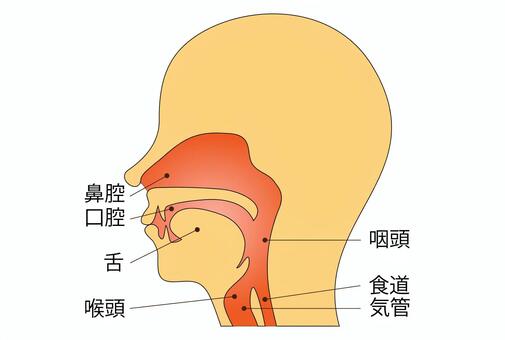

「声で変わる健康」とは、”声”の“出る場所”を鼻腔・副鼻腔に設定すると、横隔膜または丹田で支える腹式呼吸ができ、健康になれるという意味です。

ある”声”が、呼吸器・循環・筋骨格・自律神経に連鎖的な好影響を与えるという実践理論です。

鼻呼吸は吸気を加温・加湿し、上気道由来の一酸化窒素(NO)を含ませることで換気効率と末梢循環を助けます。

口蓋の上の共鳴(鼻腔・副鼻腔)は炎症や嗄声のリスクを抑制します。

体幹(横隔膜—腹横筋—骨盤底)の協調は姿勢を整え、関節・筋への不要な負荷を減らします。

さらに、安定した呼気は迷走神経の働きを高め、緊張過多の是正に寄与します。

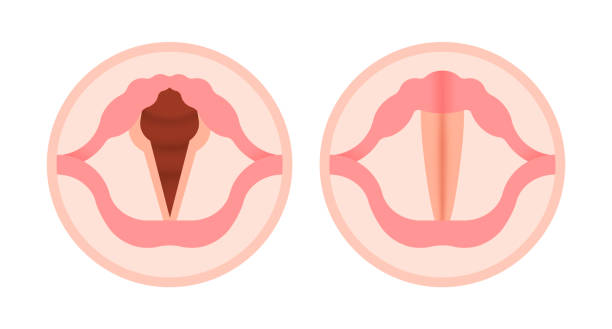

対照的に、いわゆる”のど声”は声帯周りの筋肉に負荷がががり、炎症リスクを増やします。

発声が関与しやすい不調

長年つづく下記のような悩みを抱える方が少なくありません。

- 副鼻腔炎/鼻炎/嗅覚低下

- 誤嚥・嚥下障害/せき・痰

- 声帯ポリープ・嗄声

- 口呼吸習慣

- 顎関節症

- アレルギー性疾患

- 睡眠時無呼吸症候群・いびき

- 吃音・あがり症

- 音痴(音高知覚・共鳴迷走)

- 難聴(自己声の過負荷・聴覚フィードバック不良)

- 頭痛・肩こり・冷え性

- 気力・集中力低下、記憶力低下、乗り物酔い

- 便秘

- 転倒・バランス不良

※日本耳鼻咽喉科領域では疾患別の病態・治療指針が整備されていますが、治療や手術のみで完全寛解しないケースもあります。そこで、呼吸・発声の使い方を修正する根本的アプローチ「声で変わる健康」は重要な意味を持ちます。

「声の出る場所」を変えると体が変わるのはなぜ?

1) 呼吸・循環への作用

鼻から吸うと、鼻腔が空気をあたため・うるおし・きれいにして肺に届けます。さらに副鼻腔で作られる一酸化窒素(NO)が吸気に混ざり、肺の血管の働きを整えて酸素の取り込みが上がることが示されています。

主要出典:Lundberg JO et al. Nature Medicine, 1996(鼻由来NOの吸入で酸素化が改善)。

2) 声帯保護

声を鼻腔・副鼻腔側に響かせると、声帯の上下の圧力バランス(声門下圧)が整い、必要以上に強くぶつからないため、炎症や嗄声のリスクを減らせます。いわゆる半閉鎖(ストロー発声など)がその代表です。

主要出典:Titze IR. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2006(半閉鎖発声で声門部の負荷と発声閾値が低下)。

3) 体幹・姿勢

横隔膜・腹横筋・骨盤底筋がひとつの筒(シリンダー)のように連動すると、胸郭がしなやかに動き、背骨の配列が安定。結果として肩や首・関節へのムリな力みが減るため、長時間でも楽に声が出せます。

主要出典:Hodges PW et al. Journal of Applied Physiology, 2000(横隔膜と腹横筋が呼吸と姿勢制御の両方に寄与)。

4) 自律神経

舌を上げ、安定した呼気(吐く息)で発声・ハミングをすると、迷走神経トーン(副交感神経の働き)が高まり、過度の緊張や浅い呼吸の悪循環をへらすことになります。

主要出典:Lehrer PM et al. Frontiers in Psychology, 2014(ゆっくり呼吸とHRVバイオフィードバックによる迷走神経機能の改善)。

咳と痰:場所を変えれば止まる

痰が喉頭に滞ると咳反射が暴発し、咳→刺激→炎症→さらなる咳のループに陥ります。ここで有効なのが「咳の場所を変える」発想です。人によっては既にそうしています。昔の人に多かった記憶があります。

やり方

- 口を縦に開けながら自然に鼻から吸う(舌先は上顎へ)。

- 鼻腔・副鼻腔に内圧(舌で口蓋をふさぎ、やわらかな張り)をつくる。

- その内圧で咽頭・喉頭を内側からひらくイメージをする。

- 軽い鼻根(びこん)寄りの咳払いで痰を切る(のどの押し込みはしない)(首を振ったり見得をきる)。

注意:喘息増悪、COPD急性増悪、胸痛や高熱を伴う場合は医療機関へ。ここで述べる方法は医療行為の代替ではなく補助的なセルフケアです。南欧式です。

「声はのどで出す」からの卒業

多くの人が声帯に直接力を入れるクセを持っています。これはのどの筋肉の炎症と気道狭小化を招き、鼻炎から皮膚症状その後、全身疲労へ波及しがちです。発声の主役は呼気であり、声帯は空気流で自然に振動させるのが原則です。共鳴腔(鼻腔・副鼻腔)へ“声を出す場所”を移すだけで、のどの違和感は大きく軽減します。

詳しくは(12)咳の場所をかえて痰を切るで説明しています。

まとめ(簡単に)

のど声での発声練習は避け、”楽で持続可能な発声”を日常の標準にしよう。

「声で変わる健康」は、鼻腔・副鼻腔の共鳴と腹式呼吸を組み合わせたアプローチです。

咳・痰、のどの違和感、疲れやすさ等の慢性的な不調の緩和に役立つ可能性があります。

⇒声(息)の場所と言葉の関係について

⇒話してるけど伝わらない

⇒声帯動画に見る、鼻腔の内圧の声

⇒のどが疲れない音読法

⇒即!鼻呼吸にきりかえる法

⇒息を止め耳を澄まし記憶する法

⇒聞こえるのにわからない

⇒気力回復~こりゃ神だわ!

わたしは、「声で変わる健康」を多くの人にお伝えし、健康の喜びをわかちあいたいと願っています。

のどが疲れない発声法習得のプロセスと兆候

①声が変われば顔が決まり、姿が決まり、心も体も弾んで感じます。

(1)声の出し方

(2)鼻腔・副鼻腔に息をはらんで力抜くこと

②コツがわかったら自分で習慣にします。

(9)息の持ち上げ方

(11)くちびるの力を抜く

(13)海女さんの呼吸法

口呼吸はこわい!

③夜、練習しすぎると、興奮して眠れなくなります。

(4)口蓋の上で声を出す

(5)声を出す場所のイメージ

④発声法かわかると「おしゃべり」になってきます。

(6)息の通り道

(7)声の回し方

⑤だまっていたり、じっとしているのがつらくなってきます。

(8)軟口蓋をおろす

(10)舌根を前に出す

⑥10年後、足のサイズが小さくなっています。

⑦生涯、寝たきりにならずに、現役でいられると思います。

⇒嚥下障害と予防法

⇒(3)誤嚥予防と発声法~声を聞けば誤嚥リスクが見えてくる~

⑧その他、いろいろといい変化があります。

⇒無言で通じる、或いは声帯を使わずに話すこと

⇒いじめに負けない鼻腔の内圧の力

ここまでお読みくださり、ありがとうございます。

質問がありましたらお尋ねください。