1. 高齢者や慢性疾患の方に多い嚥下障害

嚥下障害は、高齢者や重症の慢性疾患をお持ちの方によく見られます。むせや誤嚥による肺炎リスクだけでなく、栄養状態や生活の質にも大きく影響します。しかし、鼻呼吸と発声を取り入れることで、予防や改善が期待できます。

2. 2段階の予防アプローチ

第1段階:腹筋を復活させる

- 鼻呼吸を利用する声を出して気道を確保し、立ち上がりや歩行などの日常動作を安定させます。

- 安全なもの何か軽く口にくわえるだけでも、呼吸と腹筋が連動し、体のバランス感覚が戻ります。

第2段階:鼻腔の内圧で気管を広げる

- 下唇をゆるめて気管を広げ、呼吸音(ヒューヒュー)を減らします。

- 鼻腔の内圧で咽頭・喉頭を押し広げ、嚥下機能をサポートします。

3. 簡単にできる実践方法

- 顎や体の力を抜く:無理なくリラックスできる姿勢で。

- 両頬をやさしくマッサージ:筋肉や関節がほぐれ、鼻呼吸がしやすくなります。

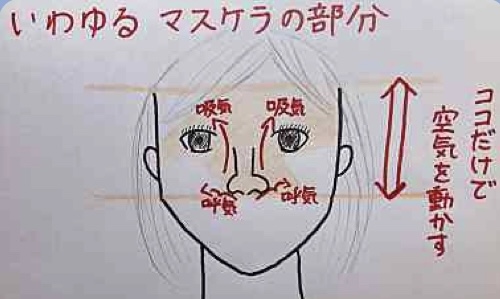

- 目を開ける・笑う:これだけで鼻腔や副鼻腔に空気が流れ込みます。

- 痰が出たらゆっくり処理:吐き出すよりも、舌で前に送り出しティッシュで拭います。

- 短い単語の発音練習:「ブタ」「ウマ」など、2文字程度から始めると喉が開き、顔の表情も活き活きしてきます。

- アイコンタクトを保ちながら発音:会話ではなく発声練習であると伝え、真似してもらう形で誘導します。

4. 呼吸と発声の工夫

- 1〜2文字を発音するだけの息を短く鼻から吸い、繰り返す。

- 鼻呼吸が通ると、目が大きく開き、笑顔や驚きの表情が出やすくなります。

- 息と声が腹筋と連動する感覚をつかんだら、介助者と一緒に立ち上がり動作を試します。

- 立ち上がる時はアレクサンダーテクニークの要領で、頭を下げながらお尻を上げ、「えい」と声を出します。この時、舌をこの時、舌を上顎にはりつけてやります。

5. 嚥下障害の改善は早い

体感できれば、自主的に練習を続けられる方が多く、改善は比較的早い傾向があります。例えば、口を開けることを拒んでいた患者さんが、鼻呼吸の気持ちよさに気づくと、自ら大きく口を開け、舌を上方向へ伸ばし、短い吸気で呼吸を整えるようになります。

6. 発声器官の改善(リハビリ)

嚥下障害の予防と発声器官の改善は密接に関係しています。喉頭を開く発声練習は嚥下機能にも良い影響を与えます。軟口蓋を下ろせるようになれば、嚥下時の安全性も高まり、食事や会話の質が向上します。軟口蓋をおろすのは、お年寄りほど楽にできることがあります。

7. まとめ

- 鼻腔・副鼻腔の内圧を活用して声を出すことで、嚥下機能と腹筋の連動が得られます。

- 発声は嚥下の予防にも、日常生活の自立にも直結します。

- 改善の速度には個人差がありますが、重症の方ほど変化を感じやすい場合もあります。

#嚥下障害予防,

#鼻腔内圧,

#鼻呼吸,

#発声法,

#高齢者リハビリ,

#誤嚥防止,

#呼吸訓練,

#アレクサンダーテクニーク,

#軟口蓋,

#腹筋トレーニング

⇒口呼吸はこわい!

⇒のどが疲れない音読法、

⇒息を止め耳を澄まし記憶する法

⇒即!鼻呼吸にきりかえる法

⇒声(息)の場所と言葉の関係について

⇒(8)軟口蓋をおろす

⇒(9)息の持ち上げ方

⇒(11)くちびるの力を抜く

⇒咳の場所を変えて痰を切る

⇒聴覚フィードバック~自分の声が聞こえないと話せない

⇒声で変わる健康

⇒聞こえるのにわからない

⇒いじめに負けない鼻腔の内圧の力

⇒(10)舌根を前に出す

声で変わる健康

1)声の出し方

2)息をはらんで力抜く

3)誤嚥予防と発声法~声を聞けば誤嚥リスクが見えてくる~

4)2階で声を出す

5)声を出す場所のイメージ

6)息の通り道

7)声の回し方

ともにがんばってゆきましょう。