1. 鼻腔・副鼻腔に息を滞留させる発声法とは?

このメソッドでは、のどや喉頭から発声するのではなく、鼻腔・副鼻腔を「息で満たしながら」リラックスした状態で声を出すことを目指します。これを習得することで、自然な呼吸と美しい発声が促され、声だけでなく身体全体の健康にも寄与します。

⇒声の問題~よくある症例、声で変わる健康)

⇒(1)声の出し方

2. 発声の基礎:下顎の自然な開き方

昔の労働歌などでは、下顎を自然に開けた状態が声の質を支えていたといわれています。

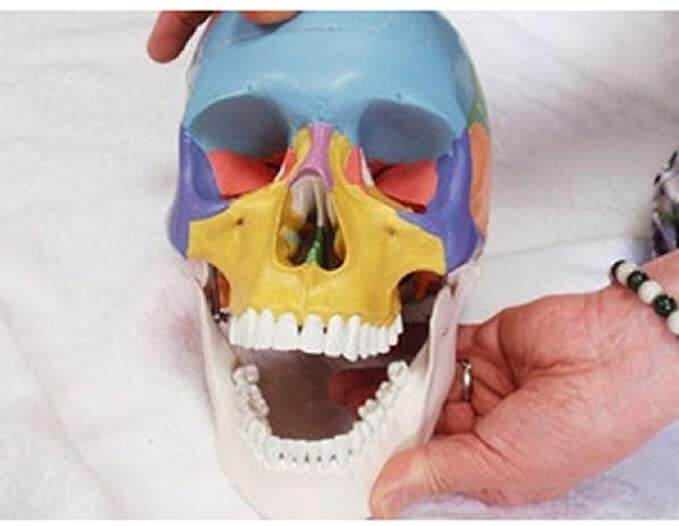

正しい開き方には個人差がありますが、下顎の前方回転を意識することが効果的です。息の通り道が確保され、声がスムーズに響きやすくなります。

この動作により、喉頭の奥が広がり、鼻腔・口腔・喉頭が連動して機能する発声状態が整います。

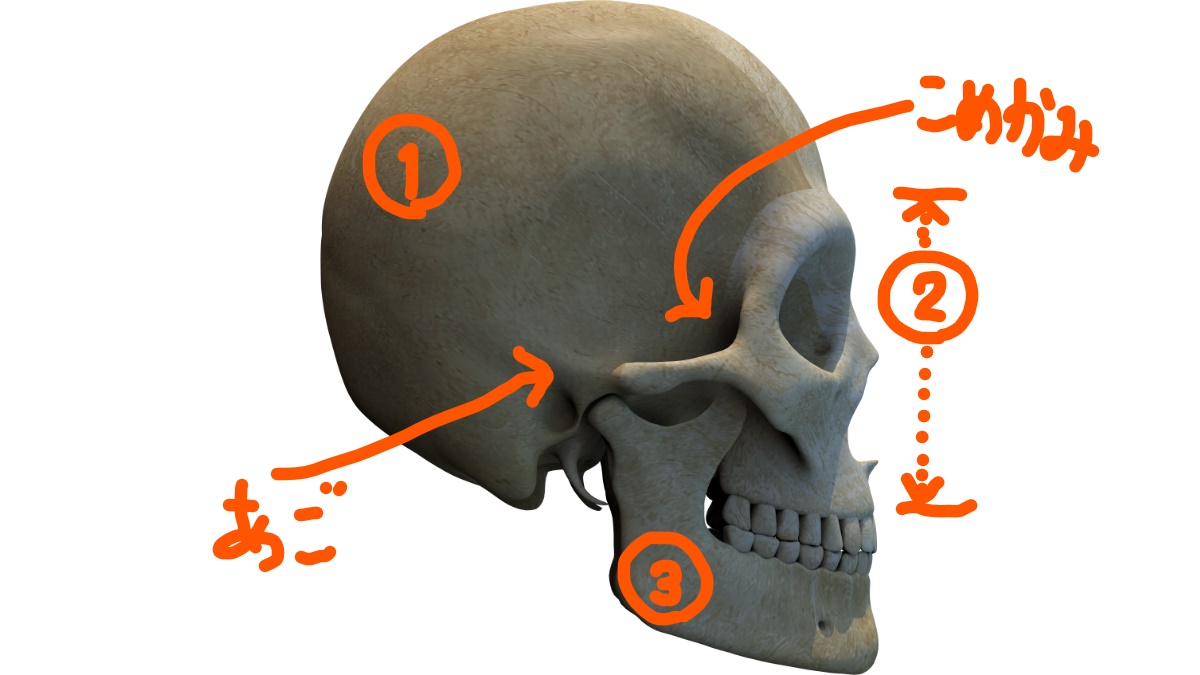

3.顎と頭部の連動を体感するテクニック

こめかみに指を当て、頭皮を軽く動かしながら眉を上げ、目元も開くように意識します。これにより、鼻腔と副鼻腔に空気が流れ込むような感覚と「涼しさ」を感じられます。

このとき、下顎を少し前に回すように開けると、呼吸がさらに通りやすくなります。

力任せではなく、脱力と連動した開放感が重要です。

⇒(6)息の通り道

4.姿勢と舌の配置による補助効果

下顎とこめかみの開放状態を維持すると、背筋が自然に伸び、姿勢が整います。

舌は上顎に「バキューム」のように貼り付け、先端は上歯の裏、舌根は下歯の裏を意識すると、呼吸と発声の通りがさらに向上します。⇒(10)舌根を前に出す

この位置にあることで、口呼吸ではなく鼻呼吸が定着し、腹式呼吸も自然に促されます。

5.日常への取り入れ方

この「鼻腔に息をはらむ」感覚は、安静時にも維持できる心地よい状態と感じてください。⇒ FAQ

慣れるまでは、1日3回を目安にトレーニングを行い、徐々に頻度を増やすのが効果的です。

軟口蓋を下げる感覚を得たい場合は、うがい動作の模倣が有効な補助になります(声を出しながら行うとわかりやすいですが、詳細は別の機会に)(正確にお伝えしたいと思いますから、お問合せから個別レッスン予約下さい)

⇒のどが疲れない音読法

(8)軟口蓋をおろす

6.身体と姿勢の変化への効果

この発声法を継続することで、以下のような変化が期待できます:

1.肩こり・首コリ・腰痛の緩和

2.理想的なS字カーブによる姿勢改善と腰への負担軽減

3.柔軟な身体ラインの形成、脚へのつながりを感じる動きの向上

7.日本の伝統的動作との関連性

着物時代の日本人は、自然な立ち姿や袂の扱いの中で、下顎が開き、息をはらんだ状態を無意識に保っていたと考えられます。

また、文楽の人形の動きには、人形とは思えないほどの“呼吸を感じる動き”があり、それは息が満たされた感覚を視覚的に表現した動きとも言えます。