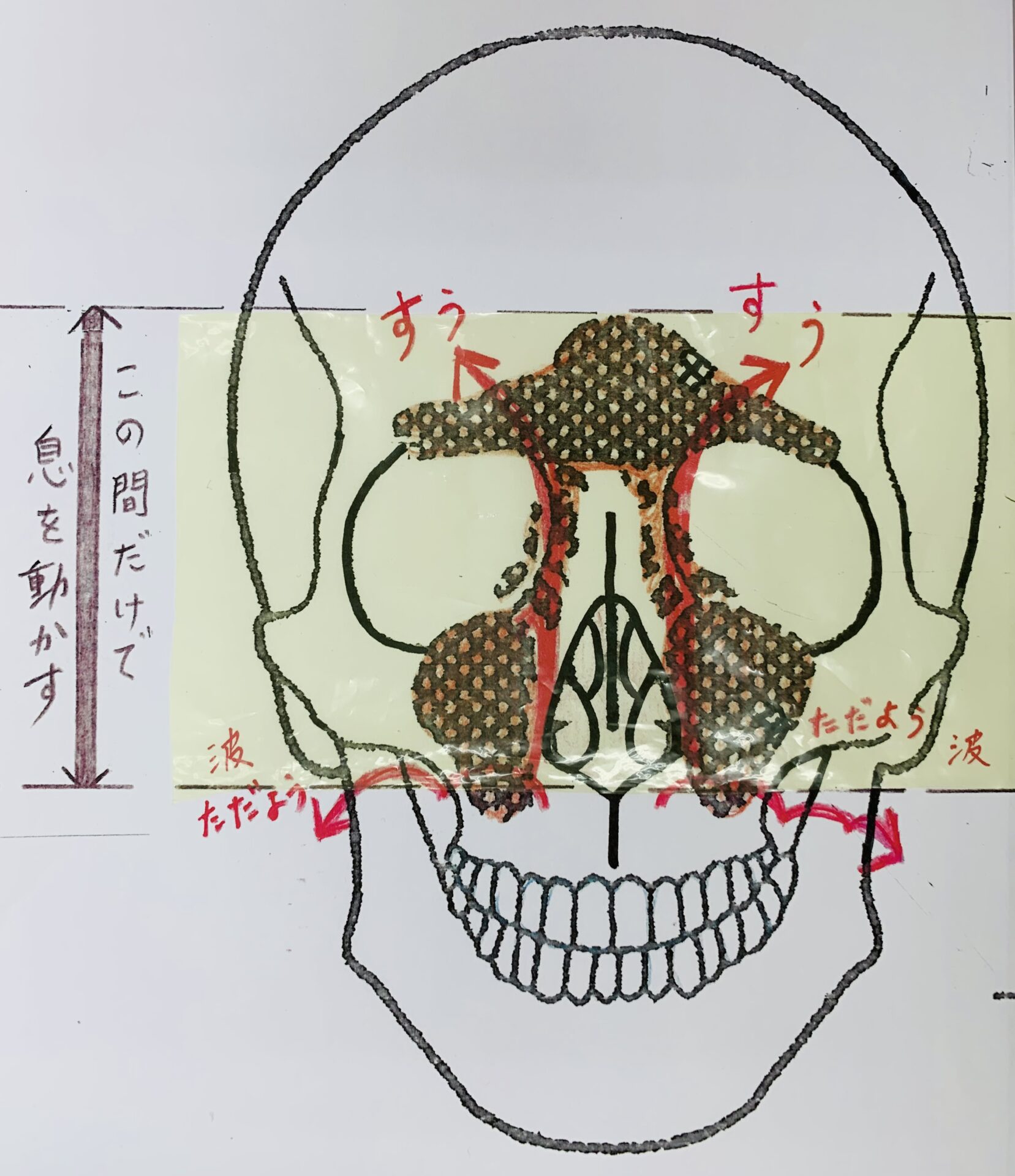

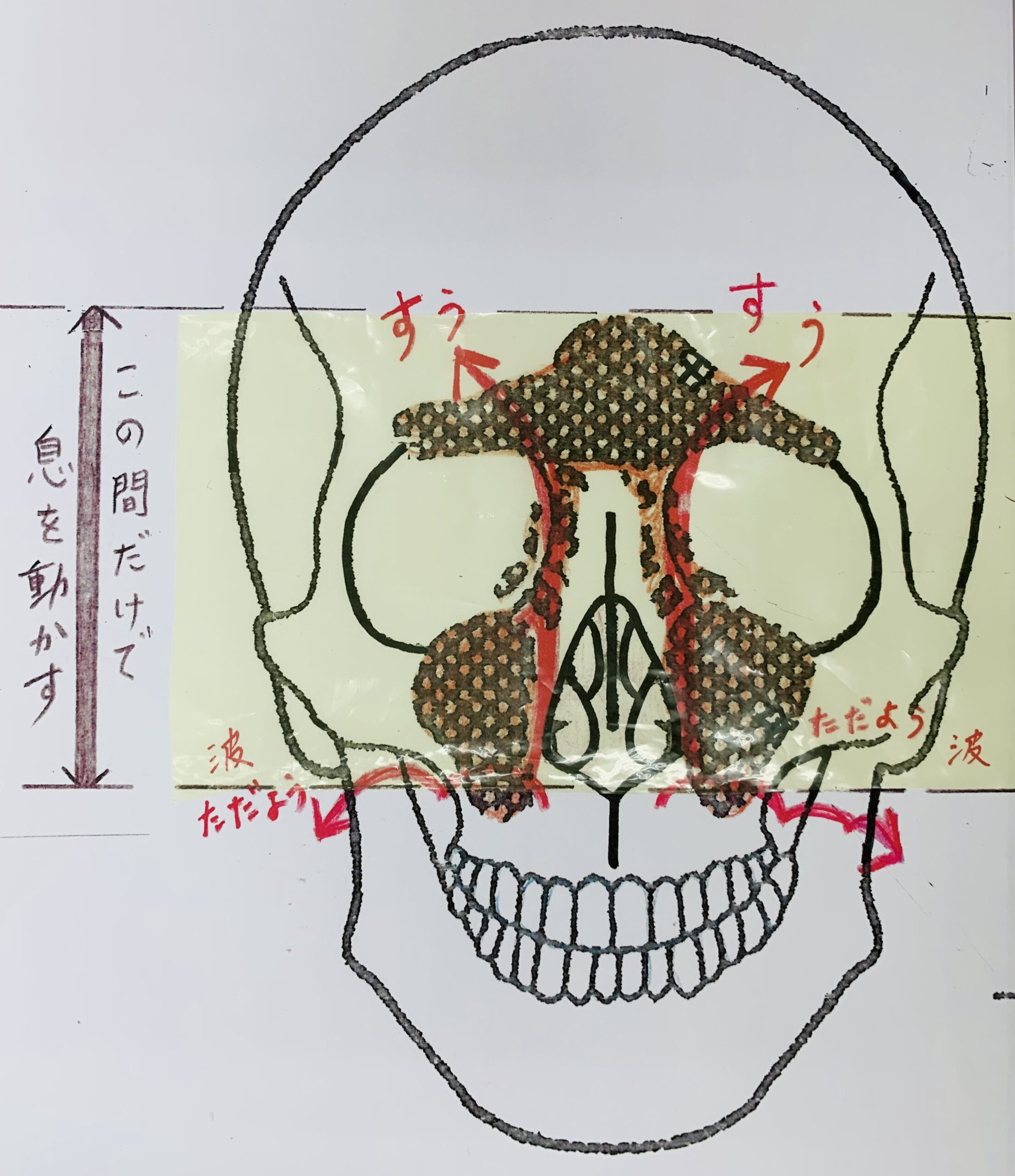

息の通り道と発声 〜発声法の観点から〜

1. 鼻呼吸と内圧の活用

発声の基礎は鼻呼吸によって鼻腔・副鼻腔の内圧を高めることから始まります。

この内圧を利用することで、持続的な呼気と響きのある大きな声を生み出す準備が整います。

まずは顔の前面上部に位置する息の通り道を意識的に確認しましょう。

2. 舌で息漏れを防ぐ

鼻腔・副鼻腔に響きの基盤を作るには、舌で口蓋をふさぎ、息漏れを防ぐことが効果的です。

湖面のような声の発声位置を作ったら、その上で沈まない声を響かせます。

舌を口蓋に張り付けることで、息をため、必要なタイミングで解放できます。

3. 「歌」という漢字に見る息の構造

「歌」の字の右側はあくびの形に似ており、咽頭や喉頭を想起させます。

左側の「可」の部分が息の通り道を示すと考えると、発声時に動かすべき呼気の経路とためておくべき空気の領域が視覚的に理解できます。

歌の字

歌という漢字を見てください。口が2つあります。

歌

よくみると、人間の横顔のように見えませんか

4. 息の持ち上げと維持

小さな声で短く発声し、鼻腔・副鼻腔に限定した呼気を使う練習から始めます。

「はっ」と声を出した後は息が下がるため、舌で息を持ち上げて初期の状態に戻します。

これは息の湖面を再構築し、次の声への準備となります。

5. 舌の位置と発声効率

舌は下に置かず、上顎にバキュームのように密着させて息漏れを防ぎます。

この姿勢で息を保持し、必要に応じて解放します。

息を吸う際には口からではなく鼻から縦方向に吸い上げ、眉間やその上まで空気を導きます。

舌は下?

舌は、下と同音異義語になりますが、発声法では、舌は下でなく上にあるとお考え下さい。

⇒嚥下障害と予防法 (9)息の持ち上げ方

⇒のどが疲れない音読法

⇒声の問題~よくある症例

⇒(4)口蓋の上で声を出す

⇒湖面(5.声を出す場所のイメージ)

⇒(2)鼻腔・副鼻腔に息をはらんで力抜くこと

顔の前面上部に位置する息の通り道はさしずめ「ハンドソープのプッシュ機能」

6. 太い息の柱のイメージ

頭頂から丹田まで通る太い竹のような「息の柱」を意識します。喉奥や後頭部の空気は満タンに保ち、動かさず、顔の前面上部を通る経路のみを活用することで、安定感のある響きを確保します。

7. 声の統一とコントロール

鼻腔・副鼻腔で声を響かせられるようになれば、方言や感情表現を保ちながらも、声の位置を統一し自由にコントロールできます。初期は短く小さい声の練習を重ね、徐々に持続的で力強い発声へ移行します。

まとめ

鼻呼吸と舌の位置を活用して息の通り道を整え、湖面のような響きの基盤を維持することは、響き・持続性・健康面で優れた効果をもたらします。太い息の柱のイメージを常に持ち、息の流れを最短距離で鼻腔・副鼻腔へ導くことで、疲れにくく明瞭な声を実現できます。