自分の声を“正しく”聞けること(聴覚フィードバック)は、ことばの理解力を助けます。

デジタル補聴器の最適化(ベント調整を含む)と、毎日15分の音読トレーニングを組み合わせると、語音の聞き取りや会話の負担感が改善しやすくなります。

1. なぜ「聴覚フィードバック」が大切か

私たちは、話そうとしている声と実際に発した声を常に照合し、ズレを修正しながら発話・理解を行っています(聴覚フィードバック)。

自分の声が自分に適切に聞こえるほど、喉で押さない明瞭な発声になり、聞く力(語音の区別・記憶)も安定します。

ポイント:自声が聞こえにくいと、人は無意識に声を張り、喉声+口呼吸になりがち。鼻腔・副鼻腔に響きを集めると、小さな声量でも明瞭に伝わります。

2. デジタル補聴器の進化と「自声音」対策

最近の補聴器は、音環境の自動解析・雑音抑制・指向性(ビームフォーミング)・両耳協調処理などが進化し、雑音下でも会話を助けます。

一方で、装用初期は自分の声(自声音)を強く拾ってこもる・響き過ぎると感じることがあります。

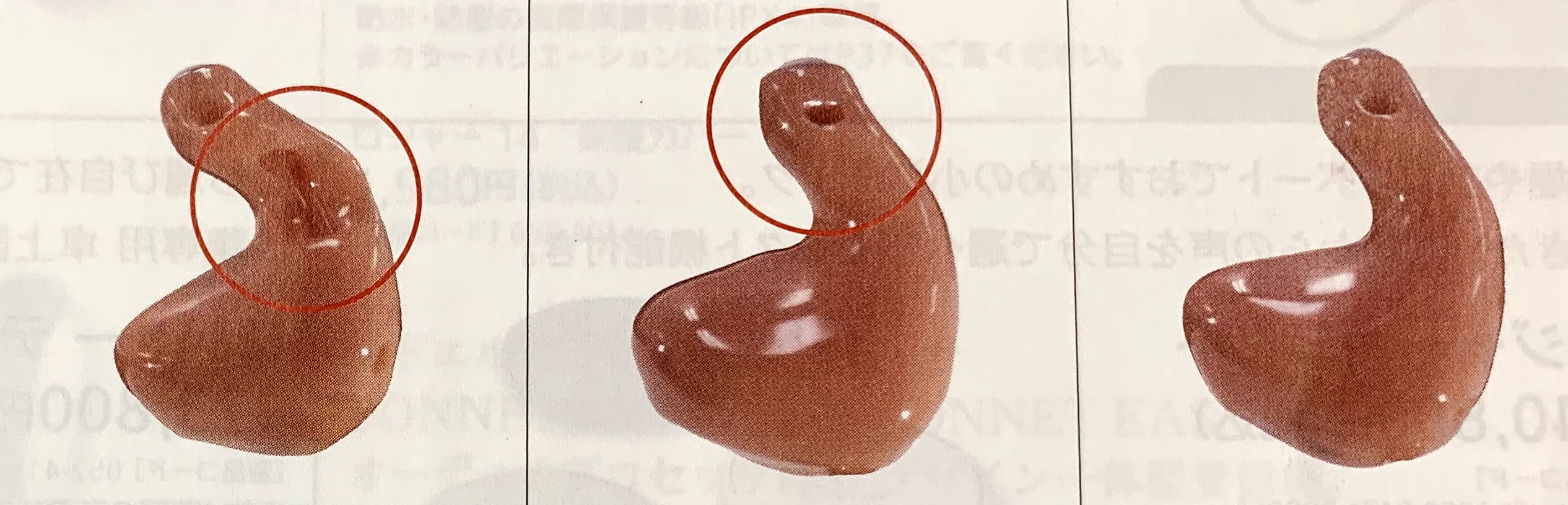

- ベント(耳穴型内の通気トンネル)を適切に調整すると、耳閉塞感の軽減・自声音の自然化に役立ちます。

- 口呼吸を鼻呼吸へ:発声が口蓋上の共鳴に切り替わると、補聴器は声を会話音として認識しやすくなり、雑音として扱われにくくなります。

まずは販売店・専門家に相談し、ベント・フィッティング・環境別プログラムを見直しましょう。

3. 補聴器の「適合測定」で現状を見える化

購入後は、適合測定(店舗の簡易法や語音明瞭度テスト等)で、ご本人に設定が合っているかを確認します。

- 目安として、語音明瞭度が伸び悩む場合は、再フィッティング+使い方(装用時間・環境ごとの切替)の見直しをしてください。

- 再調整後も理解度が上がりにくいときは、聴覚トレーニングの併用が効果的です。

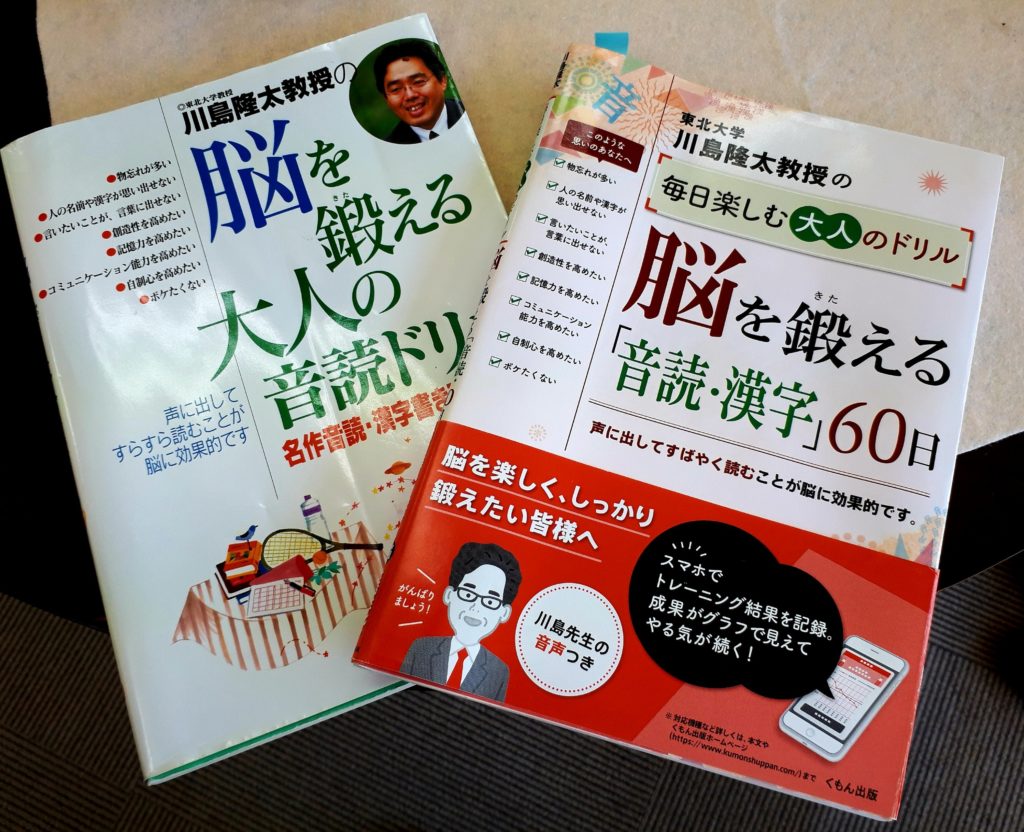

4. 音読による「脳トレ」—実践とエビデンス

音読は、前頭葉の言語処理・側頭葉の聴覚処理を同時に刺激します。

実際に、音読などの“脳トレ”を6か月継続して語音明瞭度が大きく改善した感音性難聴の症例報告(2005年)があり、現場でも理解度の向上や会話疲労の軽減を体感する方が少なくありません(効果には個人差)。

はじめ方(15分/日)

- 鼻呼吸で姿勢・呼吸を整える(肩の力を抜き、下腹部で支える)。

- ハミング(m/n)→見出し→短く読む→長めに読むの順に音読。句読点で舌をあげて息を止めて軽く息を吸う。

- 舌先を常に硬口蓋へ軽く当て、口蓋上に響きを集める意識を保つ。同時に鼻腔内圧を感じること。

- 慣れてきたら、小さな雑音下でも要点を拾う練習を段階的にしてみましょう。

練習でNとMなどの最小の対立を意識的に区別できるようになると、語の聞き分けが楽になります。

例えば「ね」と「め」。「根」と「目」。

5. まとめ

補聴器で“音”を整え、音読で“脳と声”を整える。

聴覚フィードバックが安定すると、小さな声でも明瞭に伝わり、聞き分けやすく、会話が疲れにくい状態に近づきます。

まずは専門家への相談+15分の習慣化から始めましょう。

免責:本記事は一般情報です。最適な機器・調整・訓練は個別に異なります。症状が続く・悪化する場合は医療機関へご相談ください。