1. 舌根が気道をふさぐ理由

舌は発声や嚥下に不可欠ですが、無意識のうちに気道をふさぐことがあります。特に睡眠中は筋肉の緊張が緩み、舌根(舌の奥の部分)が後方へ落ち込みやすくなり、いびきや睡眠時無呼吸症候群の原因となります。医療現場でも、横向きでの睡眠が推奨されるのはこのためです。

2. 舌根を前に出す練習方法

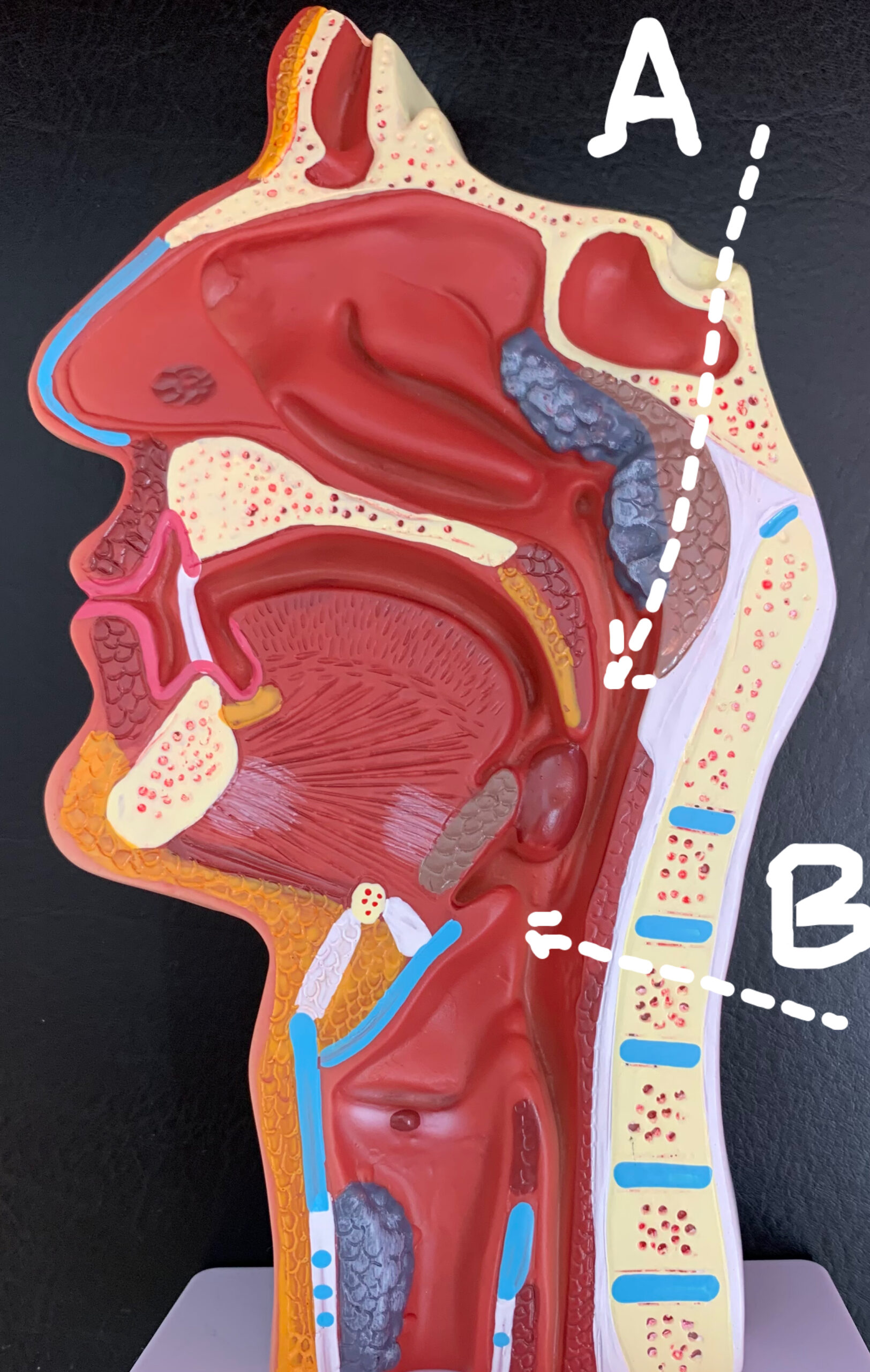

発声法の観点では、舌根を意識的に前に出すことで喉頭や咽頭の空間を広げ、気道を太く保つことができます。具体的には、舌根の付け根を下の前歯の付け根に近づけるように前方へ出し、同時に下顎も前へ出します。これにより、喉頭蓋も前方へ移動し、気道確保が容易になります。

舌先は前歯の裏に軽くつけるか、上に巻き上げて硬口蓋に触れさせます。この状態なら、腹部に軽く力が入り、その他の部位(肩や首、腰など)はリラックスしており理想形です。日中の覚醒時に何度も練習し、体の感覚を覚えることが重要です。

3. 発声と呼吸への応用

単なる物理的体操としてではなく、この舌根前方位を保ちながら発声練習を行うことで、呼吸が楽になり、声の響きが安定します。特に鼻腔・副鼻腔を活用する発声法と組み合わせることで、誤嚥予防や呼吸効率の改善に効果的です。

4. 健康面のメリット

舌根を前に出して気道を広げることで、酸素摂取量が増加し、新陳代謝や体温の維持に寄与します。これにより、冷え性の改善や慢性疲労の軽減が期待できます。また、舌の緊張を緩めることで副交感神経が優位になり、自律神経のバランスも整いやすくなります。舌を前に出すと、瞬時に全身があたたまるのがわかります。舌の筋肉は、抗重力筋の一種で、舌骨筋、胸骨筋、骨盤底筋群を通り、足裏の筋膜までつながっています。

5. いびき・睡眠時無呼吸症候群との関係

いびきや睡眠時無呼吸症候群は、舌根沈下や気道の狭窄が大きな要因です。これらを放置すると、高血圧、不整脈、心筋梗塞、脳卒中など循環器系の疾患リスクが上昇します。また、日中の強い眠気や集中力低下による事故の危険性も高まります。早期の改善と予防は、長期的な健康維持に直結します。

睡眠時無呼吸症候群の治療には、対症療法としてCPAPという人工呼吸器が一般的です。ただ残念ながら、無呼吸の時間を短くするのに役立つだけで、根本的な正しい鼻呼吸への誘導はありません。近々、下顎も顔面も固定せずに舌根の沈下を防ぐツールを販売予定です。2025/12~。CPAPと組み合わせて使用すると、自身の深くて長い呼吸が整った時、CPAPのリズムによる酸素供給が邪魔になってくると思われます。CPAPを外し本来の呼吸を取り戻す目的なのですが、ツールが体にフィットしてきたときには、鼻腔に息をためることができるようになってきており、CPAPも補助具(ツール)も、もはや不要になります。

まとめ

舌根を前に出す練習は、発声改善だけでなく、呼吸機能向上や生活習慣病予防にもつながる実践的な方法です。日常的に取り入れ、鼻腔・副鼻腔を活用した発声法と併用することで、より高い効果を得られます。

(1) 声の出し方

(2) 鼻腔・副鼻腔に息をはらんで力抜くこと

(3) 誤嚥予防と発声法~声を聞けば誤嚥リスクが見えてくる~

(4) 口蓋の上で声を出す

(5) 声を出す場所のイメージ

(6) 息の通り道

(7) 声の回し方⇒声の問題~よくある症例

⇒口呼吸はこわい!

⇒(6)息の通り道

⇒くちびるの力を抜く

パブリックドメインQから