声で誤嚥リスクがわかるって?

「声」は、その人の嚥下機能(飲み込み力)を映す鏡です。

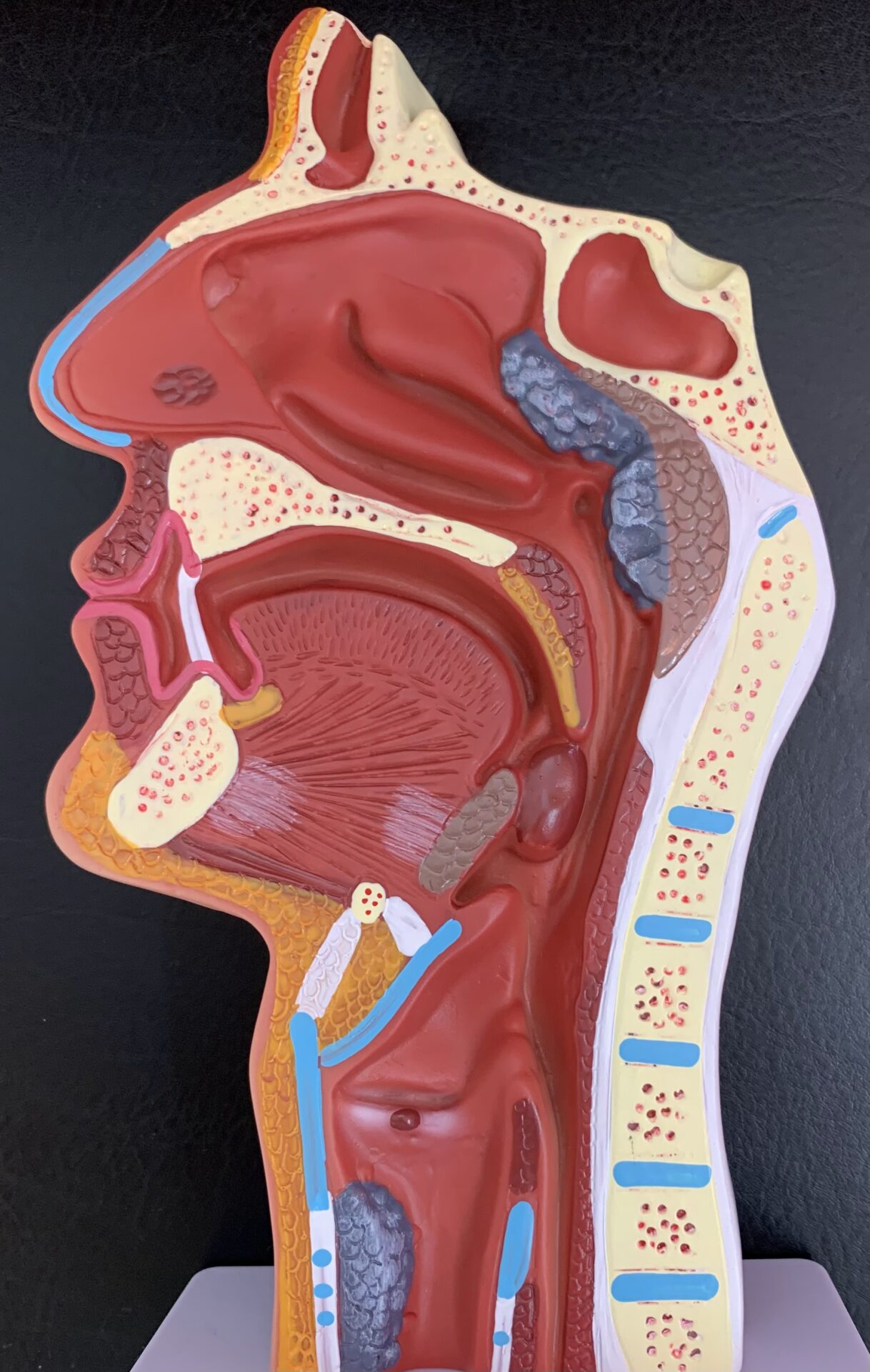

それは、のどの奥に力が入りすぎている「喉声」。空気が漏れるような弱い響きで、母音が不明瞭、口蓋の上の空間(鼻腔・副鼻腔)がうまく使えていません。

この状態では顎が力み、喉頭が閉鎖し、気管へと食べ物が入りやすくなり「誤嚥」のリスクが高まります。

喉声 vs 骨響きの声

「喉声」は喉頭を締めつけ、呼吸も浅くなりがち。

これは口呼吸・胸式呼吸と深く関係しており、高齢者施設や病院で誤嚥経験のある方、または若い障害者にも多く見られます。

一方で、「骨響きの声」は、副鼻腔や上顎、頭蓋骨を響かせた声。

体の力が抜けていて、呼吸も深く安定しており、腹圧・鼻腔内圧が自然と高まることで、嚥下機能の維持にもつながります。

力士のように、喉を締めずに響かせる声が好例です。

「お風呂カラオケ」は正しいの?

お風呂の湯気は喉を潤し、発声練習には適しています。

ただし、喉だけで大声を出す癖があると、逆に喉を痛め、鼻奥の炎症や免疫力低下につながるリスクも。

大切なのは、「骨響きの声」を意識しながら歌うこと。

それによって、喉を開き、腹式呼吸が促され、誤嚥予防にもなります。

「響き」=「圧力」=「命を守る力」

骨響きの声は、骨を鳴らすような共鳴で、本人には小さく感じても、相手にはしっかり伝わります。

嬉しい・美味しい・楽しいといった感情が自然に引き出す「無意識の良い声」こそが、その理想です。

どうぞ今日から、自分の声に耳を傾けてみてください。

命を守るごく簡単な第一歩になるでしょう。

聴き方を変えることが重要(耳作り)

まず第一に「自分の声が嫌い」と感じている方、実はとても多いです。

けれど、その違和感の多くは、“自分にしか聞こえない声”に対する錯覚です。自分の声は鼓膜の内側から聞こえる骨伝導に支配されてしまいます。

そして、もうひとつ見落とされがちなのが、「声に現れる体のサイン」。

実は、誤嚥をしやすい人の声には、“喉に力が入りすぎている”“響きが足りない”“息が抜けてしまう”といった共通点があります。(上述の通り)

でも、本人にはその違いがわかりません。

なぜなら、“自分の声”に対しては、ほとんどの人が正しい判断ができないからです。本当の自分の声は、鼓膜の外から外耳を通って聞こえてくる空気伝導の音声です。

声は、体の奥の変化をいち早く知らせてくれる「命のセンサー」です。

自分では気づけないその微細な変化を、専門家の耳や共鳴の感覚と内圧で確かめることが、誤嚥予防の大きな鍵になります。

以上、誤嚥の兆しは声にあらわれます。そして、自分にはその声が聞こえないので、このように誤嚥の問題を複雑にしているとも言えるでしょう。

⇒(11)くちびるの力を抜く

⇒ミッション

⇒(6)息の通り道

⇒FAQ

⇒(1)声の出し方

⇒嚥下障害と予防法

⇒(2)鼻腔・副鼻腔に息をはらんで力抜くこと