第2回 「吐いて!」の落とし穴 —— ヨガ・筋トレ”スクワット”・ストレッチの呼吸を考え直す

ヨガや筋トレ(スクワット)、ストレッチでは「力むときは吐け」「伸ばすときは吐け」という指導が広く浸透しています。

ヨガはリラックス重視、筋トレやスクワットは力発揮重視、ストレッチは柔軟性重視——それぞれ目的は異なりますが、共通して「吐く」呼吸が合言葉のように語られます。

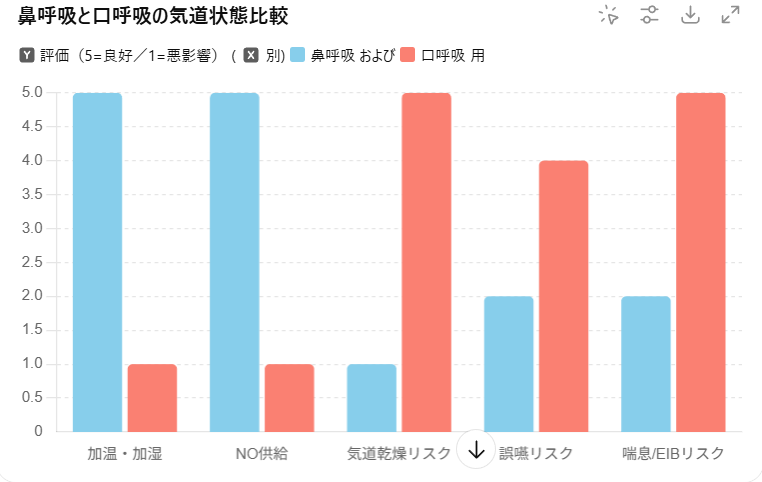

しかし、「口から細く長く吐く」ことには思わぬ落とし穴があります。鼻呼吸を基盤とすれば、気道を守り、体幹を安定させることができるのに対し、口呼吸は気道の乾燥や過換気のリスクを高めるのです。

なぜ「吐きながら動く」と言われるのか

- 血圧上昇を防ぐため

息を止めて力む(バルサルバ法)と胸腔内圧が上昇し、血圧が急激に上がります。特に高齢者や循環器疾患を持つ人にとっては危険です。 - 動作と呼吸を連動させるため

力を出すときに吐くと体幹が安定し、戻すときに吸うと動作に呼吸を合わせやすい。ケガ予防にも役立ちます。 - 酸素供給を保つため

呼吸を止めると筋肉への酸素供給が途絶え、乳酸が溜まり疲労しやすくなります。 - 自律神経を整えるため

「吐く」動作は副交感神経を優位にし、リラックス効果を生みます。

👉 まとめると、「吐く」ことには確かに生理学的な意味があります。

口呼吸の落とし穴

- 口から細く長く吐く → 気道乾燥・冷却が進み、喘息やEIB(運動誘発性気管支収縮)のリスクが上がる。

- 過換気やしびれ感、脱水のリスクもある。

- 習慣化すると、鼻呼吸の恩恵(加湿・NO供給・換気効率改善)を失う。

鼻呼吸と「息を止める」再定義

- 鼻呼吸なら、吐き切れずに自然に「短い休止」に入る。これは嚥下時と同じく生理的で安全な呼吸パターン。

- 舌を上顎に付けておけば気道は閉鎖せず、窒息感も起きにくい。

- この時、腹腔内圧が高まり「丹田」の支えを得られる。

👉 「息を止める=危険」というのは誤解で、鼻呼吸による自然な休止はむしろ体を安定させます。

丹田が支える呼吸システム

「丹田」と呼ばれる領域は一つの筋肉ではなく、複数の筋群の協調で成り立ちます。

- 横隔膜:呼吸の主役。吸気で下がり、呼気で緩やかに上昇。

- 腸腰筋:姿勢保持と内圧コントロール。

- 腹横筋:インナーマッスルのコルセット。息を微調整する。

- 骨盤底筋群:横隔膜と対になる“下の支え”。

- 腹直筋:強い力を必要とするときの補助。

これらが連動することで「丹田の支え」と呼ばれる感覚が生まれます。

治療呼吸との違い

- COPD患者に使われる**PLB(口すぼめ呼吸)**は、治療的に有効な特殊技法。

- 健常者のヨガや筋トレに一般化すると、口呼吸を助長しリスクが増える。

- 一方で「唇と腹圧を協調させる」点は参考になる部分もある。

安全プロトコル

- 基本:吸うときも吐くときも鼻から。舌は口蓋に張り付けておく。

- 停止:短く自然に。無理に長く止めない。

- 高強度運動:鼻からの微呼気でテンポを刻む。

- 禁忌:胸式呼吸の過剰強調や強い息止めは血圧上昇リスクあり。

結論

「吐きながら動く」ことは血圧やケガ予防のために理にかなっています。

しかし、それを「口から細く長く吐け」と指導するのは誤りです。

- 鼻呼吸を基盤にした呼吸は、気道を守り、丹田の支えを引き出し、体幹の安定をつくります。

- 「吐く」よりも「鼻で呼吸を続ける」「自然な休止を許容する」ことが、安全で効率的な呼吸法です。

👉 結論はシンプルです。

「鼻から吸い、鼻から(+必要なら口も少し)吐く。息が止まってもOK」 ——これがヨガや筋トレ呼吸をより安全にする鍵です。