【ストロー発声は声帯を守る応急処置】

Q. 耳鼻咽喉科で、吃音の方や誤嚥のある方に「ストロー発声」といって、コップの水にストローを差し、ぶくぶく音を出す練習をさせています。

この方法は確かに効果があるようですが、息を吐くことになり口呼吸になります。また腹式呼吸の訓練にもなると言われますが、発声法トレーナーの私には腑に落ちません。ストロー発声法はどんなからくりなのか、本当に良い方法なのですか?ちょっとAIに聞いてみました。

A. はい、ストロー発声には一定の根拠がありますが、同時に限界やリスクもあります。順に整理しましょう。

1. ストロー発声のしくみ

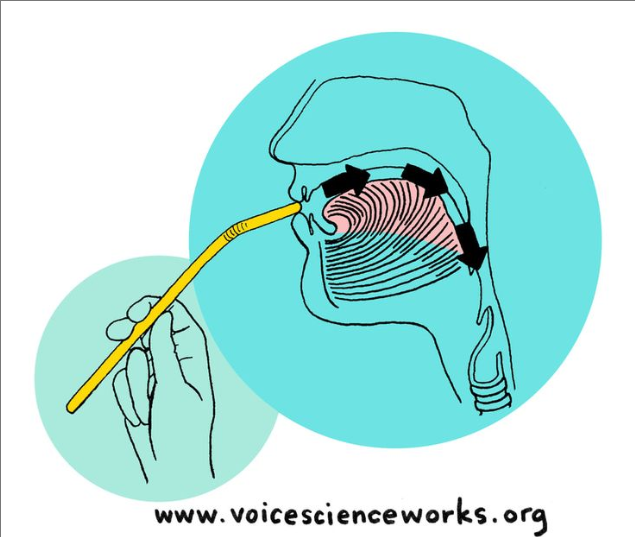

ストロー発声は音声リハビリやボイストレーニングで SOVT(半閉鎖声道法:Semi-Occluded Vocal Tract)と呼ばれる技法のひとつです。

・ストローで息の出口を細くすると、喉の奥に「背圧(back pressure)」がかかります。

・この圧が声帯の動きを安定させ、振動が整い、のどの負担を減らします。

・水に差し込んでぶくぶくすると、水圧と気泡の抵抗がさらに呼気を安定させます。

![]() 声帯を守るための“補助器具”のような役割なのです。

声帯を守るための“補助器具”のような役割なのです。

2. 効果がある理由

・吃音の方 → 呼気が一定化し、声帯の過緊張がやわらぐ

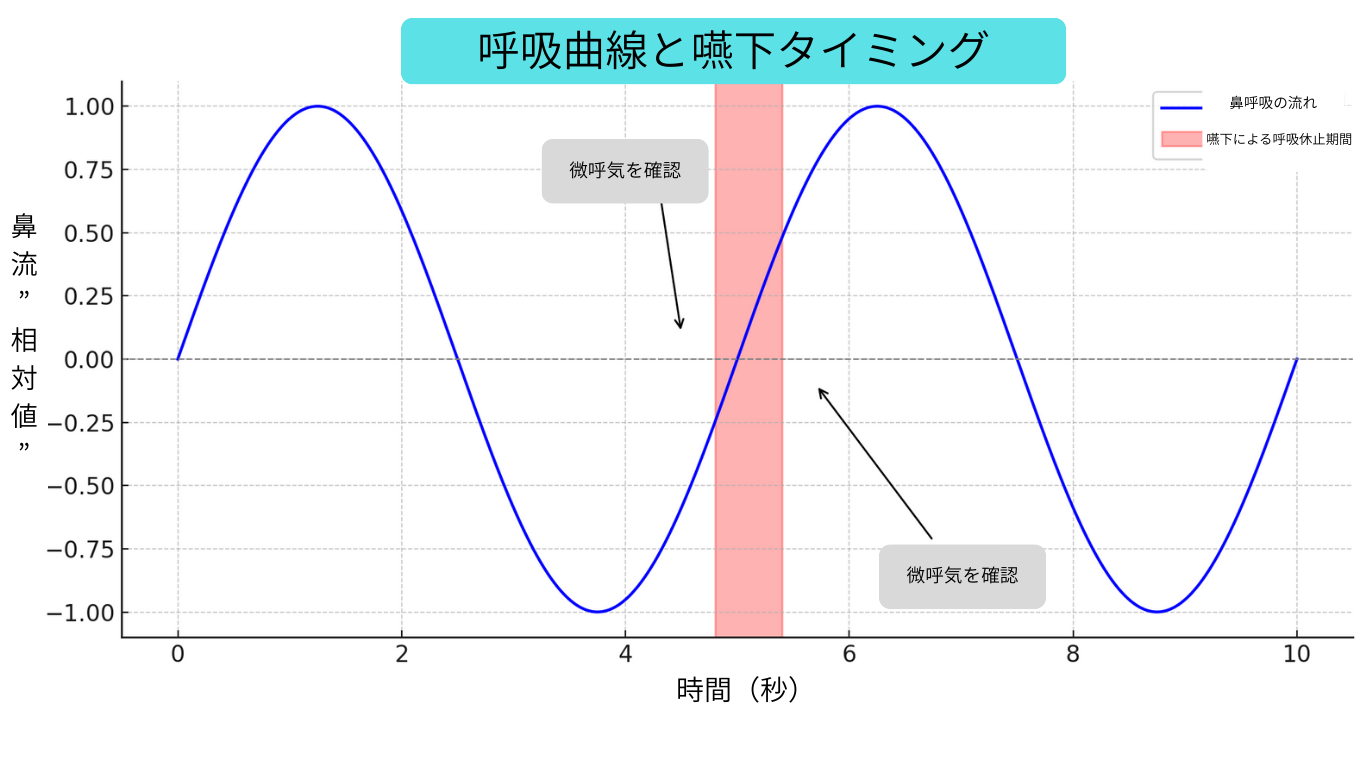

・嚥下障害の方→ 呼気を長く保つ練習になり、呼吸と嚥下の協調にプラス

・声のリハビリ→ 声帯の押しすぎや摩耗を防ぐ

👉短期的にはとても有効とされています。

3. 問題点・リスク

一方で、やり方を誤ると問題があります。

・息を強く吐きすぎると → 単なる口呼吸の訓練になる

・水にぶくぶく → 誤嚥のある方にはリスクになる場合がある

・長期的に続けると → 「鼻呼吸を基本にした発声」から離れてしまう可能性がある

![]() つまり、声帯保護には役立ちますが、「呼吸法教育」にはならないのです。

つまり、声帯保護には役立ちますが、「呼吸法教育」にはならないのです。

4. 腑に落ちない理由

質問者が「腑に落ちない」と感じられるのは正しい直感です。

ストロー発声は 「腹式呼吸+口呼吸の形」に近いので、「鼻呼吸と舌による呼気制御」という本来の原則とは矛盾してしまいます。

5. 結論

・ストロー発声法は短期的なリハビリ・練習としては有効

・ただし本質的な呼吸法教育にはならない

・位置づけとしては「声帯のリハビリ用ツール」であり、「根本的な健康発声法」とは別物

![]() 「応急処置としては役に立つ。でも最終的には鼻呼吸と舌による発声呼吸に戻していくべき」というのが正確な整理です。

「応急処置としては役に立つ。でも最終的には鼻呼吸と舌による発声呼吸に戻していくべき」というのが正確な整理です。

※まとめ※

ストロー発声は「声帯を休ませる補助法」。

本当の呼吸と声の健康は、舌が上にあり、鼻呼吸で息を止めずに続けられることにあります。

関連記事

第2回 「吐いて!」の落とし穴 —— ヨガ・筋トレスクワット・ストレッチの呼吸を考え直すhttps://spiratanto.com/training-yoga-nasal-breathing-safety/