第1回 誤嚥と喘息予防:「吐く」ではなく“呼気位相”を保つ

導入

誤嚥リハビリでは「吐いてから飲み込みましょう」と指導されることが少なくありません。しかし最新の医学研究が示すのは、能動的に息を吐く行為ではなく、嚥下が“呼気位相に位置する”ことの重要性です。呼気の前後に嚥下を挟むE–Sw–E(Exhale–Swallow–Exhale)は誤嚥予防の基本パターンであり、喘息予防にもつながる「鼻呼吸」の役割を強調しています。

E–Sw–Eの仕組み

- 生理的な呼吸‐嚥下協調:健常者の嚥下は7〜9割が呼気位相で起こり、嚥下中は短い呼吸休止(swallow apnea)が入ります。この休止は0.5〜1.5秒程度。つまり「吐け」ではなく、「呼気状態に嚥下が組み込まれている」ということです。

- 誤嚥リスク:E–Sw–E以外(例:吸気‐嚥下‐吸気)は誤嚥率が高いことが報告されています。強く吐くことよりも、呼気位相を守ることが大切です。

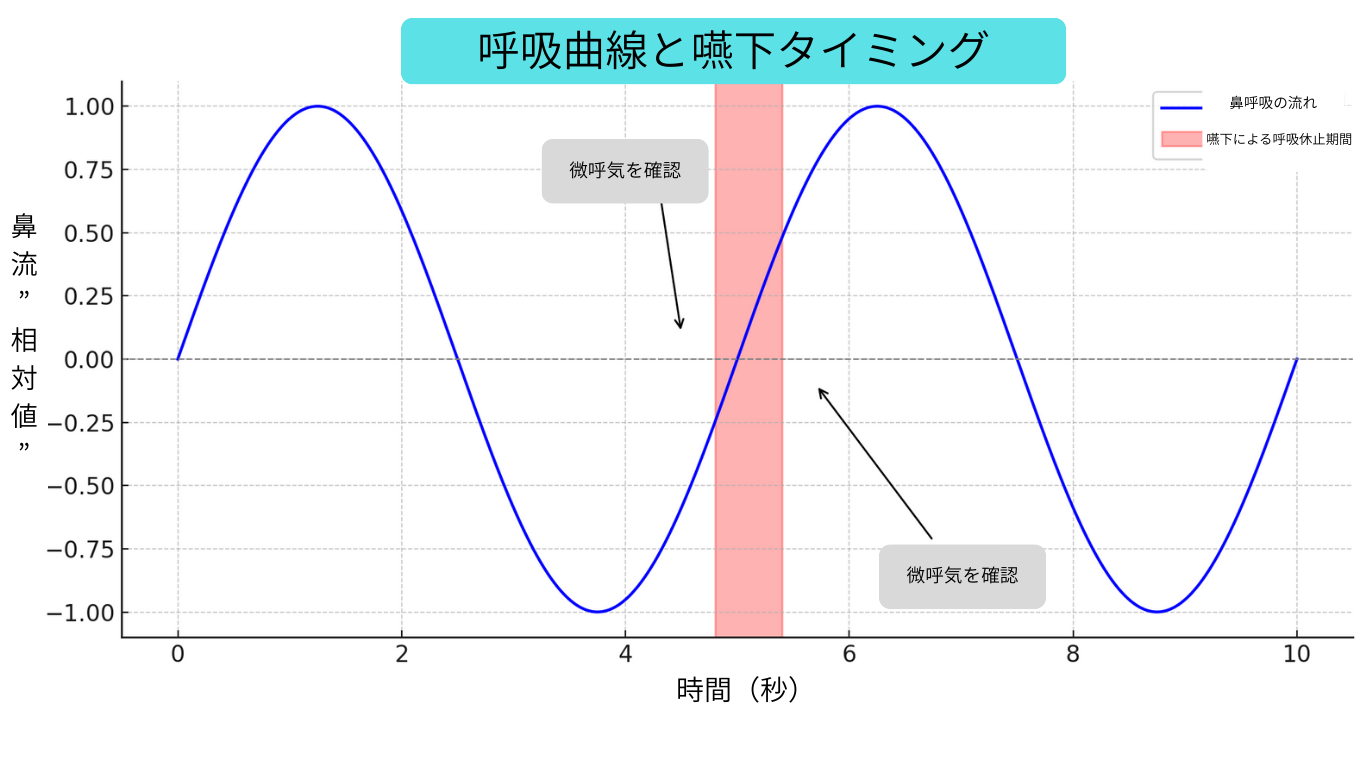

鼻からの“微呼気”

研究では鼻圧や鼻気流を用いて呼吸位相を計測します。嚥下の直前・直後に確認されるのは鼻からのわずかな呼気であり、強い吹き出しではありません。つまり、「吐く」という動作は不要です。

喘息予防との接点

- 口呼吸の弊害:口から強く吐くと気道が乾燥し、喘息や運動誘発性気管支収縮(EIB)のリスクを高めます。

- 鼻呼吸の利点:鼻腔で吸気は加温・加湿され、一酸化窒素(NO)が混ざることで気道を保護します。呼気も鼻から行うことで気道環境を守ることができます。

実践ドリル(30秒)

- 鼻から軽く微呼気、そのあと口を開けると舌が挙上していれば鼻孔から微吸気が入るがOK

- 嚥下(くちびるを閉じ、歯はあけたままにして、自然な休止、舌は挙上、口の天井に張り付けて味わう)

- 鼻から微呼気

現場では「鼻からそっと」「止まっても大丈夫」と声掛けを行うと効果的です。

参考・根拠(重要所のみ)

- E–Sw–Eの優位/誤嚥リスク:Steeleら(レビュー)/Brodskyら/Martin-Harrisら。嚥下休止0.5–1.5秒が生理的。PMC+2PMC+2JAMA Network

- 位相計測は鼻圧・鼻流:ALS等の研究で鼻圧から位相を分類(E–Eほか)。labs.uthscsa.edu

現場導入スクリプト例

① 高齢者施設での食事介助場面

目的:誤嚥予防(E–Sw–Eの呼吸‐嚥下協調を習慣化)

進行台本

- 【準備】

職員:「はい、ご飯の時間です。まず鼻からそっと息をしましょう」

→ 利用者に鼻呼吸を意識させる。 - 【嚥下前】

職員:「そのまま鼻から軽くフーッと。強く吐かなくて大丈夫です」

→ 鼻から微呼気。 - 【嚥下】

職員:「止まっていいですよ、舌を口の天井につけて味わいましょう。そのままゴックン」

→ 嚥下中の呼吸休止を自然に許容。 - 【嚥下後】

職員:「はい、もう一度、鼻からそっと」

→ 嚥下直後の微呼気を促す。

注意点

- 「吐いて!」とは言わない。

- 「舌を上げて」「止まっていい」「鼻からそっと」を繰り返す。

- 口すぼめ・口からの呼出は念のため避ける。

② 外来リハビリ(嚥下・呼吸リハ)

目的:患者が自分でE–Sw–Eを再現できるようにする

進行台本

- 【導入】

ST/セラピスト:「嚥下は息を止める時間があります。これは自然なものです」 - 【練習】

– 患者と一緒に:

(1) 鼻から軽く微呼気

(2) 水を一口含む(唾でも良い)

(3) ゴックン(呼吸休止)(少量ならゴックンとならなくて良い)

(4) 鼻から軽く微呼気 - 【確認】

セラピスト:「今、飲む前と後に鼻から息が漂っていましたね!これが安全なパターンです」 - 【応用】

- 呼気流センサーやSpO₂を使う場合:

「グラフでも嚥下の前後に呼気が見えます。とても良いですね」

注意点

- 強制的に「吐かせない」こと。

- 患者が「止まるのは悪いことではない」と理解できるように言葉で補強。

- 口を開けると舌が挙上していれば、鼻孔から多少空気が入るが呼気位相には影響がない

- 苦しさや咳が出たら中断し、口呼吸になっていないか確認。

ポイントまとめ

- キーワード:「舌を上げて」「鼻からそっと」「止まっていい」

- 禁止ワード:「強く吐いて」「思い切り出して」

- 記録法:チェックリスト形式(嚥下前・後に微呼気があるか)で進行管理

用語解説

EIB(Exercise-Induced Bronchoconstriction)運動誘発性気管支収縮

- 定義:運動後、気道(気管支)が一時的に狭くなり、息苦しさ・咳・喘鳴(ヒューヒュー音)が出る状態。

- 原因:運動中に口呼吸や強い呼気を行うと、冷たく乾燥した空気が大量に気管支に入ることで、気道粘膜が刺激を受け、炎症や収縮を起こします。

- 発症頻度:喘息患者では高率ですが、健常者でも激しい運動時に起こることがあります。特に冬場や乾燥した環境で顕著。

- 予防:

- 鼻呼吸を保つ(加温・加湿・NO付与で保護)

- 運動前のウォームアップ

- 医学的にはβ₂刺激薬などの予防吸入が用いられることもあります。

PLB(Pursed-Lip Breathing)口すぼめ呼吸

- 定義:口をすぼめて「フーッ」と細く長く息を吐く呼吸法。

- 対象:特にCOPD(慢性閉塞性肺疾患)患者に推奨されるリハビリ呼吸。

- 目的:

- 気道内圧を保ち、呼気時に気管支が潰れないようにする

- 二酸化炭素の排出を助ける

- 息切れ感を減らす

- やり方:鼻から吸って、口をすぼめてゆっくり細く吐くが、基本は鼻からの微呼気が優先。

- 注意:

- 医療的な呼吸リハ手技であり、健常者の運動指導に流用すると口呼吸習慣を助長してしまうリスクがあります。

- 本来は「治療的な特殊手技」として位置付けられています。