はじめに――「息が止まっているのに生きている瞬間」

オペラ歌手が第1声を出すとき、

人が大好きなものをほおばり、味わいながら嚥下するとき、

あるいは、深い思考に沈んでいる研究者や経営者の横顔――。

外から見ると、これらの場面では「息が止まっている」ように見えます。

しかし、その人は明らかに生きていて、意識も覚醒しており、

声やことば、意思決定の土台となるなにかが、静かに燃えているように感じられます。

本稿では、この「呼吸が止まったように見えるが、

からだの内側では呼気の準備が続いている状態」を

便宜的に「微呼気(びこき)」と呼び、

- 嚥下(飲み込み)

- ベルカント発声

- 鼻呼吸リップピースを用いた呼吸・発声トレーニング

の三つをつなぐ概念として整理してみます。

あくまで私自身の臨床経験と発声指導、既存の嚥下研究を手がかりにした一つの試みですが、

口呼吸/鼻呼吸、発声、嚥下の境界に関心を持つ方々に、

新しい視点のヒントになれば幸いです。

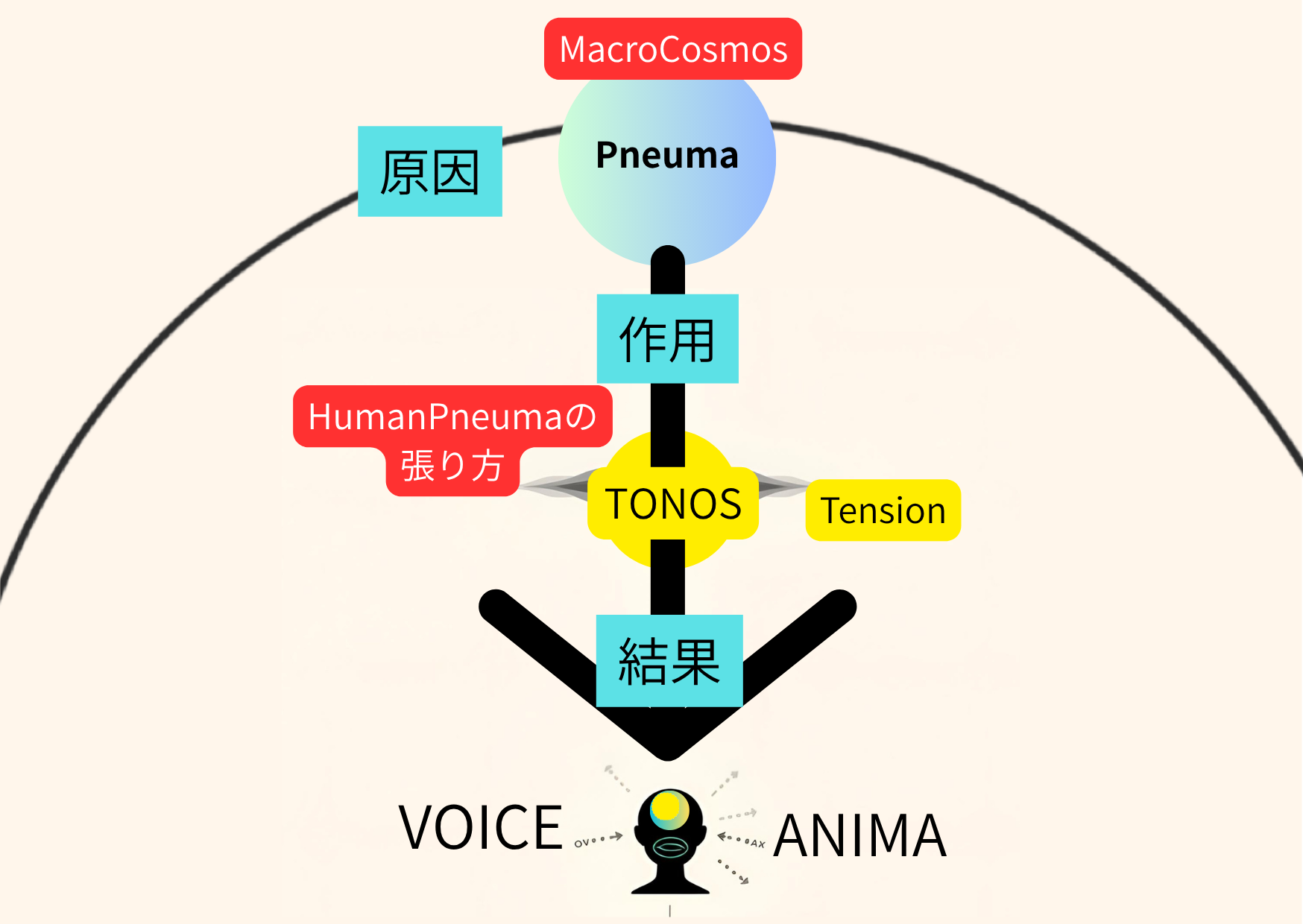

0. 用語の整理――呼吸柱・長生きエリア・トノス

本稿で用いる用語を最初に整理しておきます。

呼吸柱とは、頭頂から上咽頭・咽頭・胸郭・腹部・骨盤へと連続する「息の通り道」を指します。

とくに上咽頭は、この柱が自然に通過する中継点であり、

ベルカントの立場では、ここに意図的に圧や流れを「作ろう」とはしません。

きちんと開けておき、呼吸柱が勝手に通っていく場所です。

長生きエリアとは、鼻腔・副鼻腔、とくにマスケラとして

顔面の骨の上から振動として触知できる空洞全体を指します。

声を出したとき、指で顔の皮膚や骨のすき間に触れると感じ取れる、あの響きのエリアです。

長生きエリア全体は、微呼気によって静かに満たされますが、

その内部のごく小さな領域――眉間の裏側に相当する薄い空気層・膜の点――に形成される張力を、

私はトノス(tonos)と呼びます。

ここでいう「圧」は、軟口蓋の上下動そのものではなく、

咽頭・喉頭側にかかる内圧と、その一部として長生きエリア内部に集約されるトノスを指します。

以前別の文脈で用いた「開いた張力 vs 閉じた圧力」の「圧」も、

この咽頭・喉頭側の内圧とトノスの関係を示すものであり、軟口蓋の昇降とは区別して考えています。

- 呼吸柱と長生きエリアは、「勝手に開けておく」領域

- トノスだけが、歌手や深く思考する人間によって意識的に形成される点状の張力

という区別が、ここでのベルカント解釈の上で重要です。

1. 「微呼気」とは何か――呼気そのものではなく「呼気制御の位相」

本稿で扱う「微呼気」は、

- 「少量だけ吐いている呼吸」そのものではなく

- 「呼気を出すスイッチはONなのに、上気道の構造でほとんど外へ出さない状態」

を指します。

人間は、肺から噴き上げてくる呼気を「意識的に微量だけ鼻へ送る」ような

器用なことはほとんどできません。

呼気量をミリ単位で調整するには、呼吸筋を酷使する必要があり、

長時間続けることは現実的ではありません。

本来、呼吸そのものは自律的な働きであり、

人間の意志で完全にコントロールできるものではありません。

しかし嚥下・発声・深い思考といった限られた場面では、

呼気側の筋活動のタイミングや強さがある程度「調整されている」ように見えることがあります。

本稿でいう微呼気は、そのような「部分的な呼気制御」が現れる場面の一つです。

そこで本稿では、

微呼気 =

「呼気筋は活動しているが、

舌・軟口蓋・声門による上気道の構造的制御により、

外向きの気流がゼロ〜ごく微量に抑えられている呼気制御状態」

と定義し、換気(ventilation)ではなく

呼気制御(expiration control)の位相として扱います。

2. 嚥下と呼吸の関係――E–s–E パターンと微呼気制御

嚥下研究では、呼吸と嚥下のタイミングを

- E–s–E(Exhale–Swallow–Exhale:呼気→嚥下→呼気)

- I–s–E(Inhale–Swallow–Exhale)

- E–s–I

- I–s–I

などに分類し、

健常成人では E–s–E(E–E)パターンが最も多いと報告されています。

ここで注目したいのは、E–s–E の「s(Swallow)」の前後に起こる現象です。

嚥下反射の前後では、

- 呼気側の筋活動(「吐く側」に準備された状態)が続いている一方で

- 軟口蓋は鼻咽頭側へ挙上し

- 舌や咽頭収縮、喉頭の挙上・閉鎖により

上気道の通り道が一時的に閉じられる

という「呼気筋活動+上気道閉鎖」の位相が挟まれています。

このとき嚥下直前・直後に生じた内圧は、上咽頭を経由して、

自然な呼吸柱の流れに沿って鼻腔・副鼻腔(長生きエリア)へ伝わりやすくなると考えられます。

私は、この鼻腔・副鼻腔、とくにマスケラとして顔面骨から振動として触れられる空洞全体を「長生きエリア」と呼んでいます。

長生きエリアの内圧が高まり、

舌と口腔内・咽頭の筋が協調して働き、

重力とともに食塊を後方へ運ぶことによって、

食塊は上咽頭へ逆流しにくく、滑らかに下降しうると推測されます。

(どの程度までが自然な生理で、どこからがトレーニングによる変化かについては、

現時点ではあくまで仮説の段階です。)

ここで重要なのは、

- 長生きエリア全体は微呼気によって静かに満たされる

- その内部のごく小さな領域――眉間の裏の薄い空気層/膜の点――に

腹圧と舌の働きによって張力を集約したものがトノスである

という区別です。

長生きエリアと微呼気は「勝手に開けておく」領域であり、

トノスのみが、人間が意図的に形成する点状の張力だと考えています。

3. ベルカント発声における微呼気・長生きエリア・トノス

3-1. 丹田と「息をしようとしない呼吸」

ベルカント発声では、いわゆる「腹式呼吸」は単にお腹を膨らませる技ではなく、

- 横隔膜と腹筋群が協調して

- 下位体幹(丹田周囲)に腹圧の支えをつくる

ことで、「息をしようとしなくても、声が続いてしまう」状態を支える役割を担っています。

丹田部の支えがあるとき、歌い手は意図的な吸ったり吐いたりを繰り返さなくても、

- 頭蓋

- 鼻腔・副鼻腔(長生きエリア)

- 上咽頭

- 口腔奥

などの骨格間スペースをしっかり開いたまま保つだけで、

内外圧差に応じた微小な吸気・呼気が自然に出入りします。

このとき、呼気筋は活動を維持しているものの、

上気道レベルでの構造的制御により外向きの気流はごく少量に抑えられるため、

ここに微呼気が成立します。

3-2. 舌と口蓋――「息を出さずに味わう」微呼気ポジション

実際の指導現場では、

- 舌を上あご(口蓋)全体にしっかり接触させる

- とくに「おいしさを味わう」ときのように、

舌で天井を押し上げる感覚を使う

と、多くの人で長生きエリア周辺の息漏れが減ることが観察されます。

これは、

- 口腔の容積が小さくなる

- 舌根が前上方へ移動し、咽頭腔が相対的に広がる

- 不用意な息漏れのルートが減る

という力学的変化として理解できます。

その結果、

「呼気側の筋活動は続いているのに、

長生きエリアから外への流量が極端に少ない状態」

=微呼気ポジションが生まれやすくなり、

これが嚥下とベルカントに共通する点ではないか、と私は考えています。

重要なのは、ここでも上咽頭は「通り道」として開けておくだけであり、

圧そのものをいじる対象は長生きエリアとトノスである、ということです。

3-3. トノスと「米粒から分子まで」

古代ストア派哲学では、世界を保つ「息の張力」をトノス(tonos)と呼びました。

私のベルカント解釈では、このトノスを、

長生きエリア(鼻腔・副鼻腔)という大きな空洞の内部に、

米粒、ゴマ粒、糸、さらには分子レベルにまで圧縮した

一点の張力として形成されるもの

とみなします。

- 長生きエリア全体は微呼気によって静かに満たされる

- その内部で、眉間の裏に相当する一点を

腹圧と舌で「押し込める」ように圧縮したものがトノス

です。

名歌手、発明家、熟練工、熟練経営者のように、

高度な集中とパフォーマンスを求められる人々は、

仕事のときにこのトノスをほぼ無意識に作り出し、

そこから思考やパフォーマンスを立ち上げているように見えることがあります。

また、命の危険と隣り合わせの状況にある人々――

重い病と向き合う患者さん、自衛隊のパイロット、海女など――においても、

「息を一時的に止めた上での微呼気」とトノスの形成が、

生存のための反応として習慣化しているように見える場面があります。

いずれも、私自身の観察と臨床経験にもとづく仮説ではありますが、

嚥下・発声・思考をつなぐ一つの手がかりになると感じています。

4. 鼻呼吸リップピースによる微呼気トレーニング

最後に、鼻呼吸リップピースとの関係を簡単に整理します。

鼻呼吸リップピースは、

- 唇を軽く開けたまま

- 上下の歯のあいだ(口の奥)がほどよく開き

- その奥で舌の根っこと、のどのうしろの壁とのあいだにある

“空気のトンネル”がしっかりひらく

ように誘導する、小さなスペーサーです。

唇まわりの力みが抜けていれば、

舌根と咽頭後壁の距離は自然と広がり、

呼吸の柱は上咽頭を通って、長生きエリア(鼻腔・副鼻腔)へ

自然に抜けていきます。

これにより、

- 長生きエリアの内圧が高まり

- 骨格間スペースが十分に開大した状態で

- 呼気側の筋活動は続いているが、外向きの流量はごく少ない

という、嚥下・ベルカントに共通する微呼気制御を

日常の呼吸・発声トレーニングの中で体感しやすくなります。

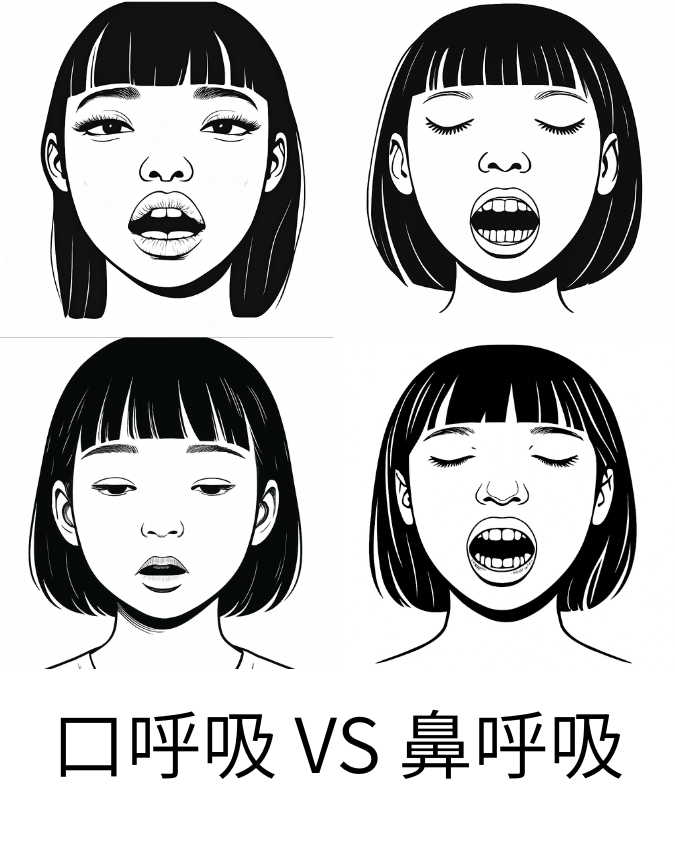

とくに、

- 口がポカンと開きやすい

- 口呼吸がクセになっている

- 「息がすぐ苦しくなる」「声を出すとすぐ疲れる」

といった方にとって、

「口を閉じているかどうか」ではなく、

「口の奥の上下の開き」と、

「舌根〜咽頭後壁の“空気のトンネル”が開いているかどうか」

を身体で学び直すための、小さな入り口になりうると考えています。

おわりに――嚥下・発声・思考をつなぐ「息の教育」へ

本稿で述べた内容は、まだ仮説の段階にあるものも多く含まれます。

しかし、

- 嚥下における E–s–E パターン

- ベルカント発声における「息をしようとしない呼吸」

- 鼻呼吸リップピース使用時の体感

を、「微呼気制御」という一つの線で結んでみることには、

臨床・教育の現場で少なからぬ意味があるように感じています。

深い思考や抽象的な言語化の際、人は無意識に呼吸を止め、

長生きエリアを大きくひらいたまま保っているように見えることがあります。

名歌手、発明家、熟練工、熟練経営者、

そして命の危機に向き合う人々においては、

こうした「息を止めた上での微呼気」と「トノスの形成」が、

日常的に習慣化している可能性もあるでしょう。

嚥下・発声・思考。

一見ばらばらに見えるこれらの営みを、

「微呼気」と「長生きエリア」、そして一点のトノスを軸に結び直していくことは、

これからの「息の教育」「声の教育」にとって

重要なテーマになっていくのではないかと考えています。