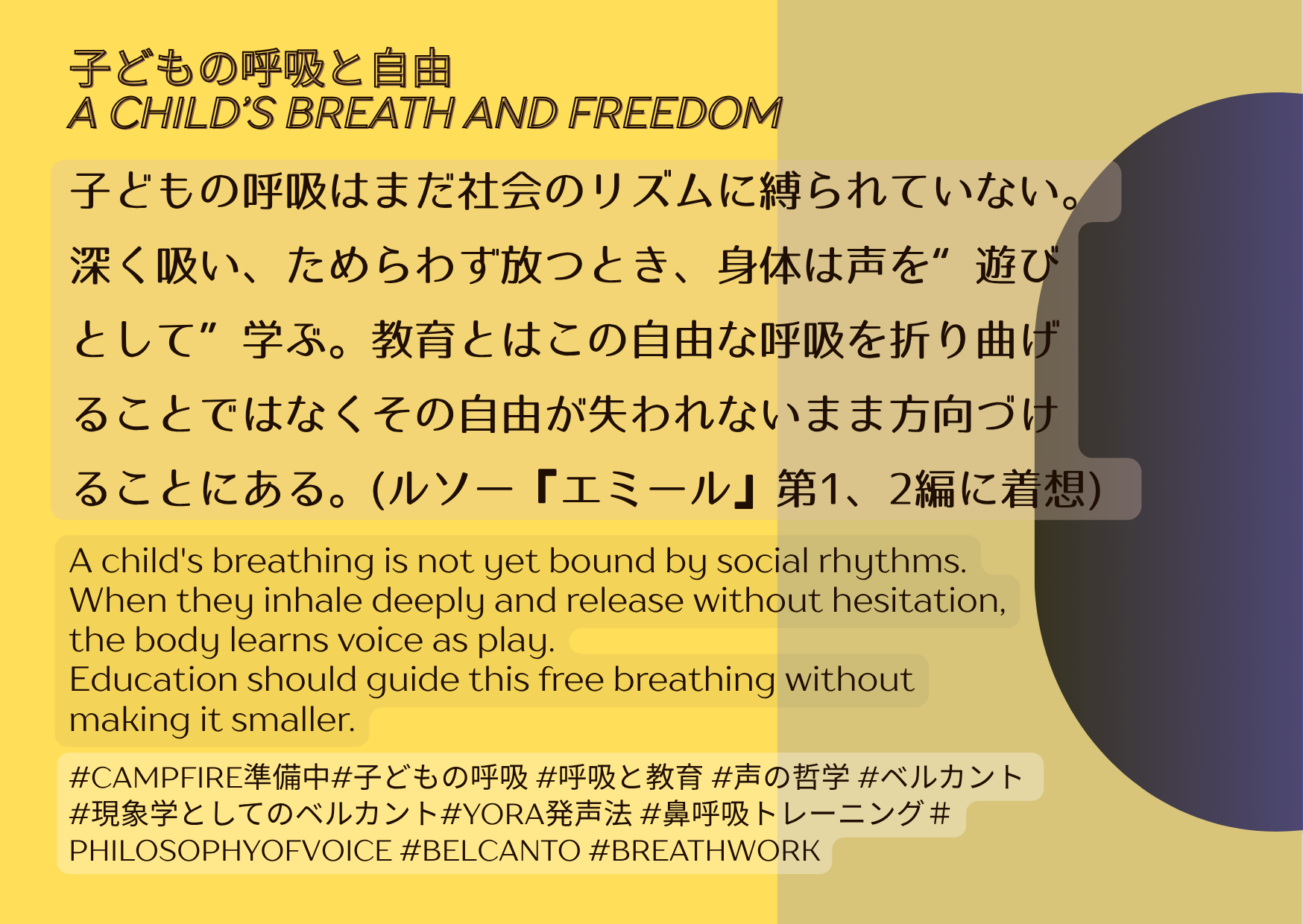

「子どもの呼吸と自由」(声の哲学ガード)とは

子どもの呼吸は、まだ社会のリズムに縛られていない。

深く吸い、ためらわず放つとき、身体は声を“遊びとして”学ぶ。

教育とは、この自由な呼吸を折り曲げることではなく、

その自由が失われないまま方向づけることにある。

A child’s breath is not yet bound by social rhythm.

When it inhales fully and releases without hesitation,

the body learns voice as play.

Education should not bend this freedom,

but guide it without extinguishing it.

「子どもの呼吸は、まだ世間の都合で浅くなっていない。

教育は“静かにしなさい”と言う前に、

その豊かな呼吸をどう守るかを考えるべきだ。」

この「自由」とは、好き勝手に声を出すことではなく、ルソーの『エミール』が言うような「成長のテンポを外から急がせない自由」です。小児の呼吸は本来、腹側への伸びと背側への伸びが自然に起こり、声帯もまだ過緊張していません。ところが、社会的なしつけや“静音”の文化が先に来ると、呼吸量が先に削られてしまい、声は細く、感情表現も小さくなります。

ベルカント的な教育観から見ると、これは逆転させるべきで、「呼吸の自由→声の発見→そこに小さな規律を載せる」という順番にします。つまり、子どもの呼吸を大人の都合で押しつぶさず、呼吸が持つ遊び・余白・伸びやかさを残したまま、社会に接続させる。これが「子どもの呼吸と自由」の核心です。

「むすんでひらいて」はルソーの作曲?

チャットGPTに教わりました!

- メロディはだいたいルソーで合ってる

日本の「むすんで ひらいて」で使われている旋律は、ジャン=ジャック・ルソーが1752年のオペラ《村の占い師(Le devin du village)》の中で使った小さな曲がもとになっています。これは各種の解説にも出てきますし、日本でもそう紹介されていることが多いです。ウィキペディア+2classic-suganne.com+2 - でもルソーは“歌詞”はつけていない

その箇所はオペラの中の「パントマイム」にあたる場面で、もともとフランス語の歌詞がついていません。なので「結んで開いて」の日本語歌詞にあたるフランス語原詩というのは存在しないんです。音だけがフランスから来て、あとで別の国でいろんな歌詞がついた、という流れです。mamalisa.com+1 - 日本語の歌詞は明治・戦後日本でついたもの

日本で今歌われている「むすんで ひらいて てをうって…」の歌詞は、日本の唱歌として後世に付けられたもので、ルソーが書いたものではありません。文部省唱歌として整えられたのは20世紀に入ってからで、作詞者は「不詳」とされることが多いです。ウィキペディア+1 - このメロディは世界を回っている

同じルソーの旋律がアメリカに渡って「Go Tell Aunt Rhody(おばさんに言っておいで/ガチョウが死んだ)」というフォークソングにもなっています。なので「日本だけの童謡」じゃなくて「ルソーの小さな旋律に各国が好きな歌詞を乗せた」感じです。mamalisa.com+1

なのでご質問にそのままお答えすると──

- 「作曲は本当にルソー?」→ メロディの元はルソーで見ていい(ただし日本では異論を唱えた論文もあります)TeaPot+1

- 「作詞ですよね?」→ いいえ、作詞は別人(日本側)で、ルソーはしていません

- 「フランス語原語は?」→ もともと歌詞がない場面なので“原語”はありません。あるのはオペラのタイトル《Le devin du village》と、そこで使われる器楽風の小品です。

ありがとうございました!