(医療者のみなさまへ)

南欧式長生き発声法協会では、老人施設の基礎ケアとして、パタカラ体操に追随する発声練習を考えております。

発声法の専門的立場から、必要な運用メニューを絞っている最中です。エビデンスはコチラになります。

背景

機能的MRI(functional MRI, fMRI)は、BOLD(blood oxygenation level-dependent)信号を指標として、神経活動に伴う局所的血流変化を可視化できる手法である。

発声や呼吸といった随意運動と自律神経活動を同時に評価できる点から、近年、嚥下障害や音声障害のリハビリテーション領域でも注目されている。

1. 鼻呼吸と脳機能

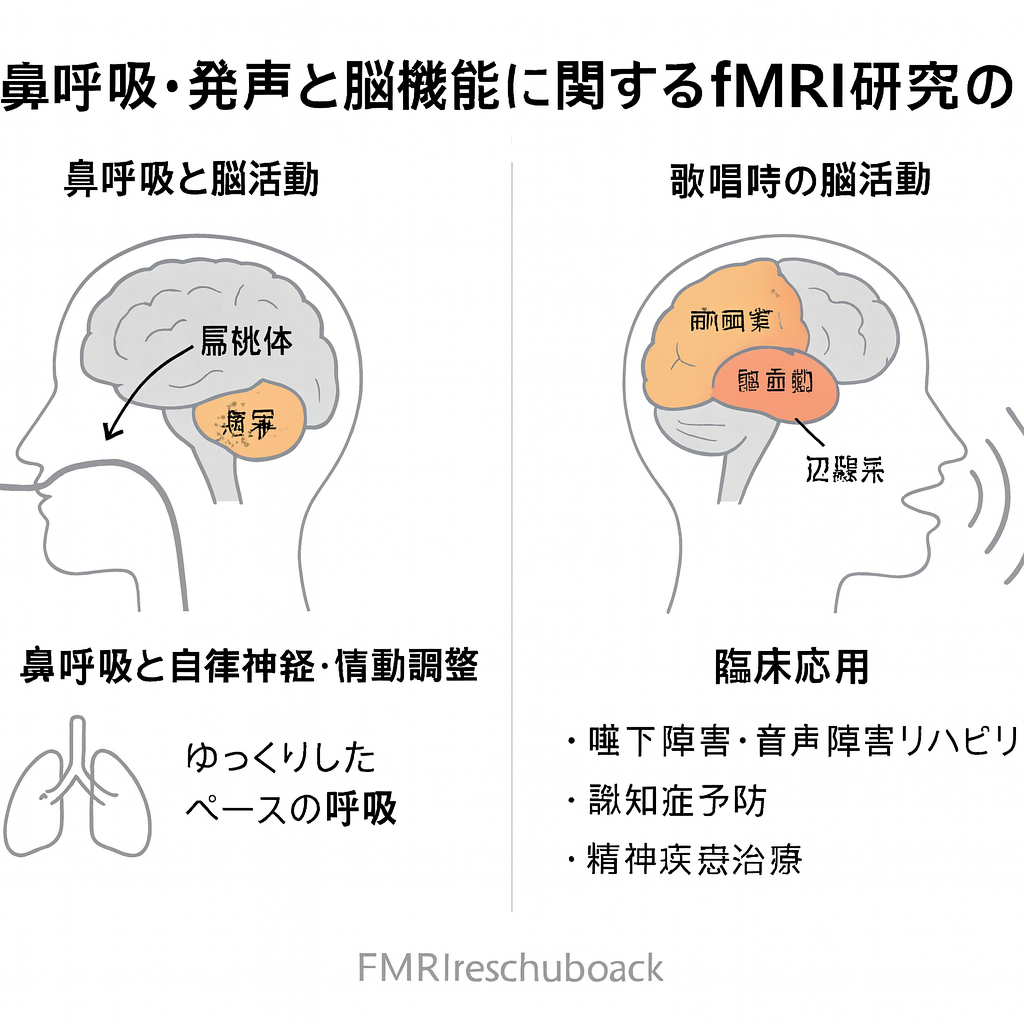

Zelano et al. (2016, J Neurosci) は、健常者における鼻呼吸 vs 口呼吸を比較し、鼻呼吸により扁桃体・海馬の活動が増強し、感情認知および記憶想起課題の成績が向上することを報告。

鼻呼吸は、単なるガス交換にとどまらず、大脳辺縁系ネットワークを賦活する非薬物的介入となり得る。

2. 発声・歌唱による脳活動

発話では左半球優位にブローカ野、一次運動野、補足運動野が活動。

一方、歌唱では両半球の前頭葉・側頭葉・辺縁系の広範な活動が報告され、音楽的・情動的要素を含む全脳的活動が誘発される(Ozdemir et al., 2006; Brown et al., 2015)。

この知見は、発声訓練が単なる構音機能にとどまらず、認知・情動機能のリハビリにも寄与する可能性を示唆。

3. 呼吸法と自律神経・情動制御

慢性疼痛患者や健常者を対象とした研究で、腹式呼吸・呼吸ペースの低下(0.1Hz付近)は、帯状回・前頭前野・視床などを賦活し、情動調整および自律神経安定に関連(Critchley et al., 2015)。

臨床応用としては、不安症や睡眠障害への呼吸法介入にFMRIを用いた神経基盤の裏付けが進んでいる。

4. 医療応用と展望

嚥下障害リハビリ:発声と嚥下の協調をfMRIで評価し、嚥下筋群の再訓練プロトコルに活用。

音声障害:吃音患者の脳活動は健常者と異なり、右半球補足運動野や基底核の過剰活動が報告されている。fMRIは、音声治療介入効果の客観的評価ツールとなり得る。

高齢者ケア:鼻呼吸トレーニングや歌唱活動が、認知症予防や誤嚥性肺炎予防に寄与する可能性があり、今後のRCT研究が望まれる。

まとめ

- 鼻呼吸は扁桃体・海馬を介し、感情・記憶ネットワークを強化。

- 歌唱は発話に比べ、広範な脳領域を賦活し、認知・情動機能に波及。

- 腹式呼吸は情動調整・自律神経安定に有効。

- 臨床的には、嚥下障害・音声障害リハビリ、認知症予防、精神疾患治療など、多領域に応用可能。

📌 主要参考文献

- Zelano C, et al. J Neurosci. 2016;36(49):12448–12467.

- Ozdemir E, et al. Neuroimage. 2006;33(3):959–966.

- Brown S, et al. Cereb Cortex. 2015;25(9):3625–3639.

- Critchley HD, et al. Hum Brain Mapp. 2015;36(10):4062–4074.